Das Eigene und das Fremde – Revisited

Gastkolumnist Ulrich Menzel geht in dieser aktualisierten Version eines bisher unveröffentlichten Aufsatzes der Frage nach, wie die Definition des „Westens“ sich immer wieder änderte – und wie er sich künftig definieren könnte.

Vor fast 20 Jahren, im Frühjahr 1997, habe ich einen kurzen Essay verfasst mit dem Titel „Das Eigene und das Fremde“. Der Text wurde nicht publiziert, sondern ist nur in mein Archiv in die Abteilung „unveröffentlichte Manuskripte“ gewandert. Aus gegebenem Anlass habe ich ihn wieder hervorgeholt und festgestellt, dass Vieles darin zwar immer noch aktuell ist, manches aber der radikalen Revision bedarf. Deshalb lautet der neue Titel „Das Eigene und das Fremde Revisited“ in Anspielung an das berühmteste aller Bob Dylan-Alben[1]. Anlass meines Essays waren vor 20 Jahren die vermeintlich so radikalen Umbrüche der Jahre 1989/90, Anlass der vorliegenden sehr viel umfangreicheren Revisited-Version sind die aktuellen Umbrüche, die viel tiefgreifender sind, als das, was wir damals mit dem Fall der Berliner Mauer wahrgenommen haben.[2] Insofern ist es ein selbstreferentielles Manuskript. Das irrlichternde Trump-Phänomen ist nur der Auslöser, nicht aber die Ursache, warum weltweit eine neue Debatte geführt wird über die Frage, was gemeint ist, wenn man von dem Eigenen und dem Fremden spricht. Die korrespondierenden Begriffe im Englischen lauten „Them“ and „US“, wobei letzteres in Kapitälchen zugleich das Akronym für United States ist.

Grenzziehungen zur Definition des Eigenen und des Fremden, zur Bildung lokaler, regionaler, nationaler oder auch Nationalstaaten übergreifender geopolitischer Identitäten durch die Bildung von Wertegemeinschaften, politischen Unionen, Wirtschaftsgemeinschaften oder Sicherheitspartnerschaften, zugleich immer Ausgrenzungen gegenüber denen, die nicht dazu gehören, sind immer Konstrukte, da ihr jeweiliger Verlauf und ihre Reichweite entsprechend dem gegebenen Anlass variabel sind. Asien gegen Europa, Islam gegen Christentum, Sunniten gegen Schiiten, Protestanten gegen Katholiken, Osteuropa gegen Westeuropa, Deutschland gegen Frankreich, Bayern gegen Preußen, Hannover gegen Braunschweig, Volkmarode gegen Hondelage, St. Katharinen gegen St. Martini und alle Innenstadtgemeinden zusammen gegen den Dom.

Morgenland und Abendland, Orient und Okzident

Die älteste dieser Grenzziehungen mit der größten Reichweite, soweit die damals bekannte Welt als Ganze ins Blickfeld genommen wurde, war die zwischen Asien und Europa, zwischen Morgenland und Abendland, zwischen Orient und Okzident, zwischen Osten und Westen. Sie geht zurück bis auf die Antike, als bereits Aristoteles den Gegensatz zwischen der Demokratie der griechischen Polis und der Despotie des persischen Königs herausstellte. Die Kriege zwischen den Griechen und Persern und später den Römern und Parthern waren der militärische Ausdruck dieser Grenzziehung. Seit der europäischen Aufklärung wurde dieser Gegensatz festgeschrieben. Etwa bei Montesquieu in den „Persischen Briefen“ (Lettres Persanes), die zwei fiktive Perser anlässlich ihres Paris-Aufenthaltes in die Heimat senden und darin in einer Mischung aus Staunen, Verständnislosigkeit, Spott und Missbilligung die kulturellen und politischen Verhältnisse des zeitgenössischen Frankreichs schildern. Dieses zentrale Werk der Aufklärung wurde gleichsam über die Bande gespielt. Obwohl es den Kulturrelativismus propagierte, konnte es nur anonym in Amsterdam erscheinen und wurde in Frankreich verboten.

In diese Reihe gehört auch Hegel mit seiner Philosophie der Geschichte, in der die stagnierende orientalische Welt der fortschreitenden griechischen, römischen und germanischen Welt gegenüber gestellt wird, oder die von Marx popularisierte „Asiatische Produktionsweise“, die nur bürokratische Systeme und Stagnation hervorbringt, aber sich nicht in den fortschrittsfördernden Kapitalismus transformieren kann wie der europäische Feudalismus. Engels sprach in diesem Zusammenhang sogar von den „geschichtslosen Völkern“. Einflussreicher als Marx’ entwicklungstheoretische Schriften über die nichteuropäische Welt, insbesondere Indien, China und Russland, waren Webers religionssoziologische Studien über die Ethik der Hochreligionen, in denen er die den Geist des Kapitalismus fördernde Protestantische Ethik in der puritanischen Variante der die Entwicklung blockierende mystischen Weltflucht von Hinduismus und Buddhismus oder dem die fatalistische Schickung in die Welt fordernden Islam gegenüberstellte.

In der Frühphase des Ost-West-Konflikts diente Wittfogels Studie über die „Orientalische Despotie“ auf der Grundlage von hydraulischen Gesellschaften zur Erklärung von Maoismus in China und Stalinismus im „halbasiatischen“ Russland, das durch die Mongolenherrschaft von der Renaissance und Aufklärung abgeschnitten worden sei. Barington Moores komparative Studie über die sozialen Ursprünge von Diktatur und Demokratie, die er an der Frage festmacht, welche Rolle Grundbesitzer und Bauern im Westen und im Osten bei der Entstehung der modernen Welt gespielt haben, gehört auch in diese Reihe.

Die amerikanische Modernisierungstheorie und ihre Zwillingsschwester, die „Comparative Politics“, wurden in den 1950er/60er Jahren zur theoretischen Folie eines ganz neuen Politikfeldes, der Entwicklungshilfe, die nichtwestlichen Gesellschaften helfen sollte, zu modernen nach amerikanischen Vorbild zu werden. In all diesen Schriften wurde ein idealtypischer Gegensatz konstruiert: Auf der einen Seite der sich aufklärende, das finstere Mittelalter (The Dark Ages) verlassende, die Welt entzaubernde Okzident, in dem es gelingt, mit Hilfe von Wissenschaft und Technik, Bildung und Ausbildung alle Lebensbereiche dem Rationalitätsprinzip zu unterwerfen. Rene Descartes, Isaak Newton oder David Ricardo sind einige der Leuchttürme auf dem Weg zur rationalen Durchdringung der Welt und der Beherrschung der Natur durch die Erkennung ihrer Gesetze.

Im Verlauf eines langen Prozesses, als dessen Fixpunkte wahlweise die Magna Charta, die Goldene Bulle, der Reichstag zu Worms, der Augsburger Religionsfrieden, der Westfälische Frieden, die Bill of Rights, die Declaration of Independence und die Unterzeichnung der Constitution, der Ballhausschwur und die Deklaration der Menschenrechte, der Slogan „Make the World save for Democracy“ von Wilson, die Four Freedoms von Roosevelt und zuletzt die Charta der Vereinten Nationen gelten, wurden im Okzident bzw. im Westen in unsortierter Reihenfolge Privateigentum, Gewaltenteilung, Föderalismus, Herrschaft des Rechts, Demokratisierung, Säkularisierung, Trennung von Kirche und Staat, Puritanismus, Emanzipation von Sklaven und Leibeigenen, Modernisierung, Leistungs- statt Abstammungsprinzip, Wachstum, Liberalismus, Gleichberechtigung, Bekenntnisfreiheit und Menschenrechte, im weitesten Sinne eine Zivilgesellschaft, etabliert und verfassungsmäßig garantiert.

Dem wird der Orient gegenübergestellt, wo in allen Dimension das glatte Gegenteil herrsche, also Zentralismus, Bürokratismus, Klientelismus, Despotie, Einheit von Kirche und Staat, Unaufgeklärtheit, Fanatismus, Hedonismus, Traditionalismus, Renten- statt Profitorientierung und Stagnation. Das Material für dieses Bild des Orients lieferten neben den zitierten Schriften der abendländischen Großtheoretiker die Reisebeschreibungen, Tagebücher, Autobiographien, aber auch wissenschaftliche Abhandlungen und nicht zuletzt die fiktive Literatur von Abenteuerschriftstellern, Seefahrern und Entdeckern, Kaufleuten, Missionaren, Forschungs- und Gesandtschaftsreisenden, im 19. Jahrhundert insbesondere auch die zahlreichen Beschreibungen privater Reisender. Karl May haben wir alle gelesen. Der in den USA lebende Palästinenser Edward Said hat dieses Konstrukt des Ostens in seinem einflussreichen Buch „Orientalismus“ genannt. Die „Persischen Briefe“ waren das Gegenstück zu den „Geschichten aus 1000 und einer Nacht“. Absicht der genannten Autoren war es entweder, einen dauerhaften Kulturrelativismus und damit den Bestand der Grenzen und Gegensätze zu propagieren oder einen Universalismus, der diese Grenzen perspektivisch aufhebt.

Geographisch wurde im Zuge der Entdeckungsfahrten und europäischen Welteroberung der Orient immer weiter ausgedehnt. Er erstreckte sich schließlich vom Osmanischen Reich über Persien, Indien, Indochina und die indonesische Inselwelt bis nach China und Japan, wobei ggf. auch das „halbasiatische“ Russland dem Orient zugeschlagen wurde. Während die Portugiesen noch pauschal von „Indien“ bzw. der Welt des „Indischen Ozeans“ gesprochen hatten, aufgebrochen waren, den Seeweg nach Indien zu finden, wurde die Begrifflichkeit mit dem Aufkreuzen der Holländer und Engländer differenzierter. Der „Ferne Osten“ begann jenseits von Aden. Die immer noch gebräuchliche Unterscheidung zwischen dem Nahen, dem Mittleren und dem Fernen Osten, die selbst in Amerika verwendet wird, obwohl von dort aus diese Regionen im Westen liegen, unterstreicht die eurozentrische, mehr als nur geographisch gemeinte Grenzziehung. Der Nullmeridian verlief zu Zeiten der Portugiesen durch die westlichste Kanaren-Insel Hierro und seitdem immer noch durch die Sternwarte von Greenwich bei London.

Europa, Asien, Afrika – eine Landmasse

Sogar die Unterteilung der zusammenhängenden Landmasse der Östlichen Hemisphäre in die drei Erdteile Europa, Asien und Afrika ist eine solche Konstruktion, da jene nicht mit kongruenten Kulturräumen identisch sind. So erstreckt sich die Welt des Islam von Marokko ganz im Westen Nordafrikas bis in den fernen Westen von China und die indonesische Inselwelt, hat als Erbe des Osmanischen Reiches Spuren auf dem Balkan und im Kaukasus hinterlassen. Umgekehrt diente ein kaum weniger idealtypisches Konstrukt des „Westens“ seit Ende des 19. Jahrhunderts den intellektuellen Oppositionsbewegungen in orientalischen Ländern zur programmatischen Folie ihrer Modernisierungsbestrebungen. Diese gab es nicht nur in Russland unter dem Begriff „Westler“, sondern gleichermaßen auch in der Türkei, in Ägypten, in China, in Japan, in Siam und anderen asiatischen Ländern. Selbst die Eliten der afrikanischen Befreiungsbewegungen der 1950er/60 Jahre bezogen sich noch auf ein Gedankengut, das sie in Paris oder London erfahren hatten.

Auch die Grenze zwischen Europa und Asien ist ein Konstrukt, ist Europa im geographischen Sinne doch kein eigener Kontinent, sondern nur der westliche Appendix der eurasischen Landmasse. Zwischen 1570 (Abraham Ortelius) und 1963 (Müller-Wille) lassen sich 13 durch Geographen gezeichnete Grenzen zwischen Europa und Asien identifizieren. Am prominentesten ist die von Strahlenberg (1730), die auf der Suche nach einer vermeintlich natürlichen Grenze den Ural bestimmte, obwohl die Birkenwälder hinter dem Ural genauso aussehen wie vor dem Ural. Ein delikates Problem liegt im Südosten, wo er ersatzweise den Kaukasus als Grenze bestimmte. Demnach liegt das christliche Georgien in Asien, das muslimische Tschetschenien in Europa.

Die am weitesten im Westen liegende Grenze zog Ewald Banse (1912). Sie verläuft von St. Petersburg bis zur Mündung der Donau in das Schwarze Meer, schließt gerade noch die baltischen Staaten ein, definiert aber bereits Weißrussland und die Ukraine aus Europa heraus. Die eigentliche Logik der Grenzen Europas entspricht den Interessen des jeweiligen Auftraggebers. Der russische Zar wollte eine Grenze weit im Osten, um möglichst viel von Russland nach Europa zu verlagern, ein westeuropäischer Machthaber eine Grenze möglichst weit im Westen, um Russland heraus zu definieren.

Auch innerhalb Europas führen alte Grenzen ein zähes Leben – etwa die Grenze zwischen West- und Ostrom bzw. der Römisch-Katholischen und der Griechisch-Orthodoxen Kirche, die Grenze zwischen dem Habsburger Reich und dem Osmanischen Reich auf dem Balkan oder die Grenzen des Reichs Karls des Großen, die in etwa identisch ist mit dem, was man heute unter „Kerneuropa“ versteht.

Seit dem Zweiten Weltkrieg lieferte die Geographie erneut die Begrifflichkeit für großräumige Grenzziehungen, wenn auch die Verwendung der Begriffe Westen und Osten nicht mehr der alten von Okzident und Orient entsprach. Gemeint waren im engeren Sinne die Verteidigungsgemeinschaften des Westens und des Osten mit ihrem organisatorischen Ausdruck von NATO und Warschauer Pakt. Der Ost-West-Konflikt war demzufolge in erster Linie sicherheitspolitisch bestimmt. Erst in zweiter Linie war er auch ein Gegensatz von Marktwirtschaft und Planwirtschaft, von Liberalismus und Sozialismus oder von Demokratie und sog. Diktatur des Proletariats.

In der angeblichen „Stunde Null“ im Mai 1945 wusste jeder Deutsche sofort, ob er zu den Verlierern oder Gewinnern des Krieges gehörte. Das im Westen gebräuchliche Begriffspaar „Freier Westen“ und „Ostblock“ korrespondierte im Osten mit den Begriffen „Lager des Imperialismus“ und „Weltfriedenslager“. Auf diese Weise war es möglich, auch solche Länder als dem westlichen oder östlichen „Lager“ zugehörig zu definieren, die über Militärbündnisse und/oder eine verwandte ordnungspolitische oder ideologische Grundorientierung der einen oder anderen Seite verpflichtet waren. Der „Osten“ begann 50 Kilometer von hier an der Elbe und endete am 38. Breitengrad, der Demarkationslinie zwischen Nord- und Südkorea, mit isolierten Ablegern in Südostasien, der Karibik und Afrika, während umgekehrt Länder des „Fernen Ostens“ wie Japan oder Taiwan, manchmal auch muslimische Länder wie der Iran zu Zeiten des Schah oder Saudi-Arabien zum Westen gezählt wurden.

Reicher Norden und armer Süden

Auch die Begriffe „Norden“ und „Süden“ dienten einer solchen Grenzziehung. Der „Norden“, das waren die modernen Industriegesellschaften der OECD, am einfachsten mess- und damit abgrenzbar über ein Mindest-Pro-Kopf-Einkommen oder andere quantifizierbare Entwicklungsindikatoren wie Alphabetisierungsrate oder durchschnittliche Lebenserwartung. Der „Süden“, das waren die vormodernen oder nur teilmodernisierten Agrargesellschaften in Asien, Afrika und Lateinamerika, die bestimmte Ausprägungen dieser Indikatoren nicht erreichten. Die jährlichen Ranglisten des seit 1978 erscheinenden Weltentwicklungsberichts der Weltbank mit ihren zusammenfassenden Gruppierungen sind ein schönes Beispiel für eine statistische Art der Grenzziehung, wobei die Weltbank immer neue Akronyme kreierte, den Süden begrifflich zu differenzieren.

Zum Norden konnten so ohne Weiteres Australien, Neuseeland und ggf. auch Südafrika zur Zeit der Apartheid, obwohl alle auf der südlichen Halbkugel gelegen, gezählt werden, nicht aber die europäischen Siedlerkolonien Argentinien, Chile und Uruguay, während Mexiko oder das NATO-Land Türkei zum Süden gezählt wurden, auch wenn beide geographisch auf der nördlichen Halbkugel liegen.

Der französische Demograph Alfred Sauvy hat 1952 den Begriff „Tiers Monde“ (Dritte Welt) und den Begriff „Tiers Mondisme“ im Sinne von Dritte-Welt-Bewegung geprägt. Der Begriff war emanzipatorisch gemeint, da an den „Dritten Stand“ der Französischen Revolution erinnernd. Er war ein strukturalistisches Konstrukt der Nachkriegsordnung, indem er unterstellte, dass die Länder Asiens, Afrikas und Lateinamerikas strukturelle Gemeinsamkeiten aufweisen und insofern, wie der Dritte Stand in der Französischen Revolution, auch zu gemeinsamen Aktivitäten im Sinne des Tiers Mondisme zur Durchsetzung ihrer Interessen gegen die Erste und Zweite Welt fähig seien.

Die im indonesischen Bandung gegründete Blockfreien-Bewegung war der politische Ausdruck dieses Denkens. Später hat der Begriff eine Umdeutung im Sinne von arm, rückständig, unterentwickelt, sogar eine abwertende Konnotation im Sinne von „drittklassig“ erhalten. Auch wenn er heute keinen Sinn mehr macht, führt er ein zähes Eigenleben. Seit einiger Zeit wird er durch den Begriff „globaler Süden“ ersetzt, um die abwertende Konnotation der Reihung zu vermeiden. Was bei Sauvy positiv besetzt war, hatte sich in sein Gegenteil verwandelt.

Der harte Kern des Westens: NATO und OECD

Der harte Kern des Westens (bzw. des globalen Nordens) war jedenfalls seit Anfang der 1950er Jahre die Schnittmenge aus der Sicherheitsgemeinschaft der NATO, der Industriegemeinschaft der OECD, der Wertegemeinschaft der durch die Aufklärung geprägten Länder und ggf. sogar der Glaubensgemeinschaft des Christentums, bestehend aus den Ländern beiderseits des Nordatlantiks. „Atlantizismus“ lautete der korrespondierende, aber unkorrekte politische Begriff, lagen doch Brasilien und Angola auch beiderseits des Atlantiks, nur, dass diese keine britischen, sondern portugiesische Kolonien gewesen waren. Also spielte auch die Identität der früheren Kolonialmacht eine Rolle bei der Semantik des Begriffs.

Je nach Problemlage konnten dennoch problemlos neutrale Staaten wie die Schweiz, Schweden, Österreich und Finnland, ferner Israel, Japan, Südkorea, Südvietnam, Taiwan, Hongkong, Australien, Südafrika oder die Türkei, selbst arabische Feudalstaaten wie Saudi-Arabien durchaus dem Westen zugeschlagen werden. Dieser ging dann in der weiter gefassten begrifflichen Entität der „freien Welt“ auf. Dass gerade die Ölstaaten am Persischen Golf weit entfernt waren von dem, was man im Westen unter Freiheit verstand, wurde geflissentlich ausgeblendet.

Fünf Thesen zur Frage nach dem Westen 1990

Geopolitische Identitäten stehen aber nicht für alle Zeiten fest, sondern bedürfen der dauernden Rekonstruktion bzw. Anpassung an neue Gegebenheiten. Sie müssen immer wieder durch intellektuelle Anstrengungen, durch politische Praxis und die darum geführte Auseinandersetzung im Bewusstsein der Menschen verankert werden. Genau diese Situation schien nach 1990 wie nach 1945 wieder gegeben, weil die vertraute Identität des Westens brüchig geworden war. Dafür habe ich in der ersten Fassung des Manuskripts von 1997 fünf Ursachen genannt:

1. Zusammenbruch des Sozialismus

Der Zusammenbruch des Sozialismus, die Auflösung von Warschauer Pakt und Comecon, die Auflösung der Sowjetunion und der Untergang des sowjetischen Imperiums hatten nicht nur das alte sicherheitspolitische Verständnis von Westen und Osten erschüttert, sondern auch neue bzw. ganz alte Grundsatzfragen aufgeworfen, weil auch das ordnungspolitische und das ideologische Gegenstück des Westens weggebrochen war. Bedeutete die doppelte Transformation der ehemaligen Länder des „Ostblocks“ in Richtung Marktwirtschaft und Demokratie, zwischenzeitlich sogar Transformationsgesellschaften genannt und von der neuen Teildisziplin Transformationsforschung bzw. der „Transition Theory“ eines Schmitter, O´Donnel und Linz analysiert, dass damit auch die anderen Facetten des Ost-West-Gegensatzes aufgehoben waren, dass diese Länder seitdem gar in toto zum Westen gehörten? Reichte damit der Westen im Osten bis zum Ural oder gar bis Wladiwostok und im Süden bis zum Kaukasus? Wenn man berücksichtigt, wer mittlerweile alles beim European Song Contest der Eurovision oder bei der Fußballeuropameisterschaft der UEFA mitsingen oder mitspielen darf, dann scheint einiges für diese These zu sprechen.

Sollten bzw. durften demnach alle die Länder zum Westen gehören, die wollten oder nur diejenigen, die in diesem Transformationsprozess erfolgreich waren? Wenn letzeres galt, worin maß sich der Erfolg? Die Kopenhagener Beitrittskriterien, die erfüllt sein müssen, wenn ein Land Mitglied der EU werden will, sind ein prominentes und wirkungsmächtiges Beispiel für dieses Denken. Die nicht enden wollenden Beitrittsverhandlungen der Türkei gehen auf die Nichterfüllung dieser Kriterien zurück. Wie groß der Ermessensspielraum ist, zeigte sich bei den Beitrittsverhandlungen von Bulgarien und Rumänien, die die wirtschaftlichen Kriterien viel weniger erfüllten als die Türkei. Die Schweiz hätte, wenn sie nur wollte, im Handumdrehen Mitglied der EU werden können.

Oder trat nach 1990 an die Stelle sicherheits- und ordnungspolitischer Kriterien wieder die alte Vorstellung einer christlich-weströmischen Kultur- und Wertegemeinschaft, die die orthodoxen Nachfolgestaaten Ostroms, also die Glaubensgemeinschaft der Russisch-Orthodoxen, der Serbisch-Orthodoxen, der Bulgarisch-Orthodoxen Kirche ausschließt? Wurde das erste Kirchenschisma auf dem Konzil von Nicaea aus dem Jahre 325 wieder aktuell? Hätte man aus dieser Logik nicht Griechenland und Zypern aus der Gemeinschaft des Westens heraus definieren müssen? Aber auch das Erbe des europäischen Teils des Osmanischen Reiches, das in Bosnien, in Albanien, in Makedonien fortlebt, meldete sich zurück und ließ sich zur Grenzziehung nutzen. Jugoslawien war nur der grandios gescheiterte Versuch, die alten Grenzen auf dem Westbalkan zu überwinden. Oder war das Abgrenzungskriterium zwischen Ost und West in Europa gar ein ethnisches, nämlich der lateinischen und germanischen Länder im Westen gegenüber den slawischen im Osten? In der NS-Zeit ist durchaus mit diesen Kategorien hantiert worden. Selbst bei Hegel oder Marx, ganz zu schweigen von Wittfogel, lassen sich dafür Belege finden.

2. Industrialisierungsprozess in Ost- und Südostasien

Der damals nicht mehr zu leugnende Industrialisierungsprozess in Ost- und Südostasien, der aus den früheren „Ländern der Dritten Welt“ Schwellenländer gemacht hatte, die wiederum in solche der ersten, zweiten und dritten Generation unterteilt wurden. Nach den vier Tigerstaaten Südkorea, Taiwan, Hongkong und Singapur wurden die meisten ASEAN-Länder dazu gezählt und zu potentiellen OECD-Kandidaten. Solange sich die asiatische OECD-Mitgliedschaft auf Japan beschränkt hatte, war das Land, zumal es in enger Sicherheitspartnerschaft mit den USA verbunden war, ohne Umschweife als eine Art Ehrenmitglied dem Westen zugeschlagen worden. Hatte es sich doch durch seine bereitwillige Imitation westlicher Institutionen und Adaption westlicher Technik seit der Meiji-Restauration als gelehriger Schüler erwiesen.

Die „Verwestlichung“ der kemalistischen Türkei oder Russlands seit Peter dem Großen, der bekanntlich Zar und Zimmermann sein wollte, ist demgegenüber nie so richtig als solche akzeptiert worden. Gehörten jetzt auch Südkorea und Taiwan, Singapur und Hongkong, demnächst Malaysia, Thailand und Indonesien zum Westen? Und vor allem: Welchen Einfluss auf diese Frage hatte die sich beschleunigende Industrialisierung Chinas nach der Öffnung des Landes 1978? Dass es in China nach dem Pekinger Frühling nicht zur Abdankung der Kommunistischen Partei, sondern zur militärisch erzwungenen Restauration ihrer Herrschaft gekommen ist, war so gesehen, sogar hilfreich, weil man die Frage unbeantwortet lassen konnte.

Es blieb allerdings der Zweifel, ob angesichts des anhaltenden wirtschaftlichen Reformprozesses, ob Industrialisierung nicht doch mit einem autoritären System vereinbar ist, das zwar westliche Konsummuster übernimmt, aber westliche Werte explizit nicht akzeptiert. Zumindest die Kriterien „moderne Industriegesellschaft“ und „marktwirtschaftliche Grundorientierung“ (in den meisten) und „Demokratisierung“ (in manchen) der genannten Fälle waren gegeben. Umgekehrt nahmen in Asien mit wachsendem wirtschaftlichem Erfolg auch das kulturelle Selbstbewusstsein und die Bereitschaft zu, diesen Erfolg unter Rückgriff auf traditionelle Werte wie den Konfuzianismus und gerade nicht durch „Verwestlichung“ zu erklären.

Das stellte nicht nur die Weber-These auf den Kopf, sondern brachte auch die „Westler“ in den Schwellenländern in die Defensive. Stattdessen wurde versucht, eine asiatische Identität im Sinne eines „Asianismus“ zu konstruieren, die positiv besetzt ist und nicht das kontrafaktische Abbild einer westlichen Identität darstellt. Ob es diese übergreifende Identität angesichts hinduistischer, buddhistischer, muslimischer, konfuzianischer und sogar christlicher Traditionen in Asien tatsächlich gibt oder nur das kontrafaktische Gegenkonstrukt zur Identität des Westens ist, blieb eine offene Frage. Wenn aber alle diese Länder nicht zum Westen gehören sollen oder wollen, musste dann nicht auch die japanische Mitgliedschaft in Frage gestellt werden?

3. Versüdlichung des Nordens

Die demographische Entwicklung in vielen Ländern, die zum eigentlichen Kern des alten Westens gehörten, hatte Anlass zur These gegeben von der sich abzeichnenden „Versüdlichung“ des Nordens und damit der „Dekonstruktion“ des Westens im Faktischen. Aufgrund von Migration und unterschiedlichem generativen Verhalten der zugewanderten nichtweißen Ethnien wurde z.B. für die USA prognostiziert, dass dort etwa im Jahre 2050 die Latinos, Asiaten und Afroamerikaner zusammen einen größeren Anteil an der Bevölkerung als die Abkömmlinge europäischer Einwanderer stellen. Würden dann die USA, insbesondere deren südliche und westliche Bundesstaaten, noch zum Westen gehören?

Ähnliche Überlegungen gab es in Australien hinsichtlich der dortigen beträchtlichen asiatischen Einwanderung. In Europa wurde diese Debatte insbesondere Frankreich mit seiner nordafrikanischen Einwanderung geführt, die manche Autoren von Frankreich als der „Banlieue des Islam“ sprechen ließen. In Deutschland riefen die türkischen, in Großbritannien die indischen und pakistanischen, in den Niederlanden die Einwanderer aus Surinam und den Molukken, in Italien die albanischen und rumänischen Einwanderer ähnliche Reaktionen hervor. Der Migrationsdiskurs trug jedenfalls zu neuen Grenzziehungen innerhalb des Westens bei, die manchmal quer durch die großen Städte verliefen und sich faktisch auch im Straßenbild wiederfinden ließen, sobald die angestammten Bewohner die von Migranten bevölkerten verließen.

4. Fundamentalisierung in etlichen islamischen Ländern

Die Fundamentalisierung in etlichen islamischen Ländern, die auch vormals explizit laizistische Staaten wie die Türkei, Ägypten oder Algerien erfasst hatte, ließ auch die Südgrenze des Westens in Europa plastischer werden. Das Mittelmeer, das nicht nur während des Römischen Reiches, sondern auch noch zu Zeiten der italienischen Fernhandelsstädte Genua, Pisa und Venedig ein integrierter Raum war, in Shakespeares „Kaufmann von Venedig“ sogar literarisch verarbeitet, wurde zur Grenze.

Die Türkei, als NATO- und OECD-Mitglied eigentlich dazu prädestiniert, zum alten Westen zu gehören, stieß auf anschwellende Ablehnung ihres Beitrittsgesuchs zur EU bis tief in bürgerliche Kreise. Würde umgekehrt die Türkei künftig selber noch zum Westen gehören wollen, wenn sie alte kulturelle Bindungen in Richtung Kaukasus und zu den Turkvölkern Zentralasien, die aus dem sowjetischen Imperium ausgeschieden waren und sich auf ihre vorsowjetischen Wurzeln besannen, wiederbelebte? Die Aufnahme von Slowenien und Kroatien, bis 1918 zum Habsburger Reich gehörend, in EU und NATO war 1997 wahrscheinlich, diejenige von Bosnien oder Albanien, einstmals zum Osmanischen Reich gehörend, kaum denkbar. Die wenige Jahre zuvor noch gerade in Frankreich und Italien diskutierte Perspektive einer wirtschaftlichen Integration der Mittelmeeranrainerstaaten verfinsterte sich.

5. Auflösung des atlantischen Kerns des Westens

Und schließlich schien damals auch eine Auflösung des atlantischen Kerns des Westens stattzufinden. Die immer weiter fortschreitende europäische Integration, die schon lange über eine bloße Wirtschaftsgemeinschaft hinausging, wurde in dem Maße, wie sie politische und militärische Formen annahm, auch von einem neuen Diskurs über europäische Identität begleitet, der zur Verabschiedung der vorgesehenen Verfassung der Vereinigten Staaten von Europa unweigerlich dazugehörte. Dass der Verfassungskonvent gescheitert ist, war ein Vorbote, dass hier womöglich eine Grenze der Integration erreicht war.

Umgekehrt fand die wirtschaftliche Orientierung der USA nach Lateinamerika und Asien ihren organisatorischen Ausdruck in Gebilden wie der NAFTA (unter Einschluss Mexikos) und der APEC, die nicht nur dem demographischen Wandel in den USA Rechnung trugen, sondern auch von Diskussionen um eine „pazifische Identität“ begleitet wurden. In den 1990er Jahren konnte man zumindest spekulieren, dass diese Tendenzen und Überlegungen zur Reduzierung des alten Westens auf die EU oder gar ein noch enger gefasstes „Kerneuropa“, damals ein populärer, aber umstrittener Begriff, führen würde, während sein nordamerikanischer Teil in der Identität einer Westlichen Hemisphäre oder eines Pazifischen Beckens aufging.

Fukuyama oder Huntington

Alle diese Fragen machen deutlich, dass in den 1990er Jahren eine Debatte über eine Definition dessen, was unter dem „Westen“ zu verstehen ist, auf der Tagesordnung stand. Dabei ging es um grundsätzliche Fragen einer neuen Identitätsstiftung und deren Begründung, weil die daraus womöglich resultierende neue Konstruktion des Westens benötigt wurde, um einen normativen Maßstab für politische Entscheidungen zu gewinnen, selbst wenn dieser Maßstab im Prozess der Entscheidungsfindung nicht immer explizit gemacht wird, sich vielmehr hinter diversen Sachzwängen oder realpolitischen Erwägungen verbirgt.

Solche Fragen waren die Zugehörigkeit zu Militärbündnissen (NATO), zu politischen (EU) oder wirtschaftlichen (NAFTA, APEC) Gemeinschaften oder die Einräumung von Präferenzen für einzelne Länder, waren Assoziationsabkommen, die Bereitschaft, Finanzhilfen zu gewähren oder Entscheidungen, ob, wann, wie, wo und vor allem wie legitimiert eine politische oder militärische Intervention in Krisengebieten stattfinden sollte. Insbesondere die Konstruktion des Begriffs „Humanitäre Intervention“ und die daraus resultierende „Responsibility to Protect“ (R2P), nämlich der Schutz als neue völkerrechtliche Norm, hat jahrelang die Debatte in der UNO bestimmt.

Beeinflusst durch implizite normative Grundsätze wurden aber auch eher innenpolitische Fragen wie die der doppelten Staatsbürgerschaft, des Einwanderungsrechts, des Asylrechts, der Arbeitserlaubnis für Ausländer oder der Mitgliedschaft im Schengenraum. Selbst die vielen Facetten der Debatte um politische Korrektheit gehört noch in diesen Kontext. In der Tendenz konnten sich in den 1990er Jahren die liberalen Positionen durchsetzen.

Eine Sichtung der damals aktuellen Literatur, die sich mit der hier aufgeworfenen Thematik befasst, kommt zu dem Ergebnis, dass sich die Diskussion zwischen den Polen Fukuyama und Huntington, zwischen Universalismus und Kulturrelativismus wie zu Zeiten der Aufklärung, zwischen einer Ausweitung und neuer Ab- oder sogar Eingrenzung des Westens bewegte. Fukuyama verband mit seiner von Hegels Geschichtsphilosophie inspirierten These vom Ende der Geschichte die Annahme, dass nach dem Zusammenbruch des Sozialismus nicht nur Marktwirtschaft und Demokratie, sondern auch das westliche rationale Denken ebenso wie universalistische Prinzipien der Menschenrechte sich ausbreiten würden, mithin die ganze Welt schrittweise verwestlicht werde. Später hat man das Globalisierung genannt. Eine populäre Version dieser These lautete, dass mit dem weltweiten Siegeszug der amerikanischen Massenkultur (Fast Food, Film, Popmusik, Mode, Internet, Handy etc.) auch eine Amerikanisierung, sprich Verwestlichung, der Welt einhergehe.

Diese Annahme wurde von Huntington mit seiner These vom „Clash of Civilisations“, dem „Kampf der Kulturen“, so die nicht ganz deckungsgleiche deutsche Übersetzung, scharf zurückgewiesen. Die Essenz des Westens sei nicht der Big Mac, sondern die Magna Charta, ein Wortspiel, das im Englischen noch ausdrücklicher ist. „The West Unique, not Universal“, so der Titel eines nachgeschobenen Aufsatzes. Wer den Big Mac konsumiert, muss nicht zwangsläufig auch das Gedankengut der Magna Charta verinnerlichen. Modernisierung sei nicht gleichzusetzen mit Verwestlichung.

So wie vormoderne Gesellschaften unterschiedlicher Kulturräume nicht gleich waren, weil sie vormodern waren, gilt das auch für moderne Gesellschaften. Insofern ist auch die Vorstellung einer asiatischen Identität, die auf asiatischen Werten beruht, ein Trugschluss. Das, was den Westen essentiell aus- und damit einzigartig macht, sei älter als die Modernisierung. Aufgezählt werden das klassische Erbe der Antike, das Christentum, die Verwandtschaft der europäischen Sprachen, die Trennung von Staat und Kirche, die auf die römische Rechtstradition zurückgehende Herrschaft des Gesetzes, repräsentative Organe auf der Basis von Verfassungen, sozialer Pluralismus, Individualismus, die Herausbildung einer Zivilgesellschaft, also alles Elemente, die sich im eingangs skizzierten despotischen Orientbild der europäischen Geistesgeschichte nicht finden lassen.

Insofern steht Huntington nicht in der Tradition der Modernisierungstheorie der 1950er Jahre, weil sich die ganze Welt eben gerade nicht nach westlichem Muster modernisiert, sondern jedes ihrer Teile nach eigener Façon. Folglich zog er scharfe, durch Kulturräume markierte, Linien auf der Weltkarte, die in Europa den Osten, nämlich die christlich-orthodoxe Welt, und den Süden, den islamischen Teil Europas (Bosnien, Albanien, Türkei), vom katholisch-protestantischen Westen trennen.

In Amerika wurde eine ähnliche Linie im Süden von Nordamerika zum lateinamerikanischen Kulturraum gezogen, der aufgrund seiner Vermischung von westlicher mit indianischer und afrikanischer Kultur eine Besonderheit darstelle. Während das 19. Jahrhundert durch den Konflikt der Nationalismen und das 20. Jahrhundert durch den Konflikt der Ideologien geprägt wurde, prognostizierte er für das 21. Jahrhundert den Konflikt der Kulturen. Kulturen bilden für Huntington den äußersten Rahmen, innerhalb dessen sich noch Identitätsbildung vollziehen kann. Alles was darüber hinaus geht, gehört definitiv zum Fremden. Deshalb plädierte er für eine Wiederbelebung des Atlantizismus und gegen eine pazifische Integration der USA bzw. eine Ausdehnung der NAFTA auf Lateinamerika. Kern dieses Atlantizismus sei die NATO, die einerseits nach Osten um die nichtorthodoxen christlichen Staaten wie Polen erweitert, gleichzeitig aber von Griechenland und der Türkei gesäubert werden müsse.

Varianten dazu lieferten die Plädoyers für eine Transatlantic Free Trade Area und eine Atlantische Union (AU), die als Dach für NATO, EU und WEU dienen sollte. Eine Osterweiterung von EU und NATO wurde ebenso vehement abgelehnt wie eine weitere Vertiefung der EU á la Maastricht, die als Spaltung des Westens und damit als eine Wiederbelebung des Gaullismus verstanden wurde. Stattdessen sollten der EU-Binnenmarkt und Nordamerika zu einem atlantischen Binnenmarkt erweitert werden, um so die Deckungsgleichheit mit der NATO herzustellen. Die AU und damit der Westen wurde auf diese Weise definiert als eine Gemeinschaft demokratischer Nationalstaaten, die gleichermaßen der Marktwirtschaft wie einer liberalen Gesellschaft verpflichtet sind. Das sei die eigentliche Logik des Westens.

Während die Idee der Wiederbelebung des Atlantizismus vor allem von amerikanischen Autoren beschworen wurde, gab es in Europa eine breite Diskussion um eine europäische Identität. Wie weit reicht Europa in Richtung Osten nach dem Ende des Ost-West-Konflikts? Was sind seine Wurzeln und worin besteht seine Identität unter den neuen politischen Vorzeichen? Hier wurden historische, geistesgeschichtliche und kulturelle Argumente bemüht. Institutioneller Ausdruck dieses „alten Westens“ sei die EU, deren Vertiefung zur politischen Union immer weiter vorangetrieben werden müsse, deren Erweiterung nach Osten aber nicht grenzenlos sein könne. „Wo endet Europa?“ – so lautete deshalb die fundamentale Frage. Das war das Projekt der europäischen Elite, die in Brüssel den Diskurs bestimmte. Implizit stand dahinter auch eine Absage an den Atlantizismus à la Huntington, die europäische Arroganz über die kulturlosen USA und in Frankreich speziell die Abneigung gegen einen angelsächsisch dominierten Westen.

Amerika als „Westpol“

Eine extreme Gegenposition hierzu formulierte Sibylle Tönnies, Enkelin des Sozilogen Ferdinand Tönnies, in dem Buch „Der westliche Universalismus“. Nicht Europa, sondern Amerika sei der Westen – nicht aufgrund der Geographie, weil es aus europäischer Perspektive im Westen liegt, sondern weil Amerika mit seiner „Manifest Destiny“ und der immer weiter vorgeschobenen „Frontier“, die längst die Küste Kaliforniens hinter sich gelassen habe, das universalistische Projekt anleite.

Europäische Identität sei so gesehen nur der rückwärtsgewandte Ausdruck des Wunsches, sich gegen den amerikanischen Universalismus abzuschotten. Die in Deutschland so populäre Mitteleuropa-Diskussion, die Frage des deutschen „Sonderwegs“, eine mehr in der Romantik, bei den Gebrüdern Grimm, Heinrich Heine und Robert Schumann, an den Ufern des Rheins und im deutschen Wald als im französischen oder britischen Rationalismus vermutete deutsche Identität sind nur Facetten dieser Diskussion. Bereits Europa würde demnach aus einer universalistisch-amerikanischen Perspektive in drei Konstrukte von Identitäten zerfallen, das „rationalistische“ Westeuropa, das „romantische“ Mitteleuropa und das „despotische“ Osteuropa.

Soweit die Debatte der 1990er Jahre. 20 Jahre später revisited ist das alles Ideengeschichte. Ganz andere Konstruktionen des Eigenen und des Fremden sind angesagt. @realDonaldTrump und seine Wähler, Theresa May und die Brexit-Befürworter, Marine Le Pen und der Front National, die Lega Nord, die Wahren Finnen, der Flams Belang, die Freiheitlichen oder die AfD haben ein reduziertes Verständnis von Identität, in dem der Westen, der Okzident, der Universalismus, der Atlantizismus, die EU, der Freihandel, die Freizügigkeit, das Schengener Abkommen, die Deklaration der Menschenrechte, die Flüchtlingskonvention nicht mehr vorkommen. Wenn es aktuell Wahlen zum Europäischen Parlament gäbe, würden die EU-Kritiker bzw. Gegner die stärkste Fraktion stellen. Identität wird bei Populisten und ihren Anhängern wie im 19. Jahrhundert als eine nationale definiert, in der Einwanderungsnation USA sogar noch enger im Sinne der ersten Einwanderungsgeneration. Die city upon a hill in gods own country soll nur von denen bewohnt sein, die mit dem Akronym WASP (white, anglo-saxon, protestant) gemeint sind.

Die fünf Thesen aktualisiert

Wenn man 20 Jahre später die fünf Punkte rekapituliert, die Anfang der 1990er Jahre Anlass waren, geopolitische Identitäten neu zu justieren, ergeben sich die folgenden Befunde:

1. Ost-West-Gegensatz in Europa gewinnt wieder an Kontur

Obwohl es keine Restauration des Sozialismus nach sowjetischem Muster gegeben hat, hat der alte Ost-West-Gegensatz in Europa wieder an Kontur gewonnen. An die Stelle des Stalinismus oder Bolschewismus ist der Putinismus getreten. Gestützt auf den Rohstoffreichtum den Landes hat es Putin vermocht, Russland nach den chaotischen Jahren der Jelzin-Ära neue Stabilität zu verleihen und einen erheblichen Teil der Bevölkerung an den Erträgen aus den Rohstoffexporten teilhaben zu lassen, hat nicht nur Parteibonzen zu Oligarchen gemacht, sondern auch eine Mittelschicht entstehen lassen, die es zuvor in Russland nie gegeben hat. Hieraus ziehen die Putin-Versteher hierzulande ihre Argumente. Hinzu kommt ein sorgfältig inszenierter und medial verbreiteter Personenkult, der an Stalin erinnert. Putin reitet mit nacktem Oberkörper durch die Taiga und fängt immer den dicksten Fisch.

Trotz der fundamentalen Unterschiede gegenüber den Zeiten der Sowjetunion hat sich in der westlichen Wahrnehmung die Überzeugung breitgemacht, dass der doppelte Transformationsprozess in Richtung Marktwirtschaft und Demokratie nur unzulänglich vollzogen wurde. Seit es dabei ist, den alten sowjetischen Herrschafts- und Einflussbereich in der Ukraine, in Weißrussland, im Kaukasus, in Syrien und anderswo zu restaurieren, kehrt im Westen das Gefühl der russischen Bedrohung zurück, auch wenn die Russen bislang nur als Touristen kommen.

In dem Maße, wie sich Russland als neue Ordnungsmacht präsentiert, die sich mit der „schiitischen Achse“ vom Iran bis in den Libanon arrangiert, wird es auch wieder attraktiv für solche Länder, die ehemals zum Ostblock gehörten und heute Mitglied der EU sind bzw. mit der Mitgliedschaft geliebäugelt haben. Man denke nur an Ungarn oder Serbien. Damit erweist sich, dass die Grenze zwischen West- und Osteuropa zwar variabel, aber immer noch da ist und sehr viel älter ist als die des Ost-West-Konflikts. Lange als überwunden geglaubte Faktoren wie die Zugehörigkeit zur orthodoxen Kirche, die Nichtteilnahme an Renaissance und Aufklärung, die ausgebliebene Verbürgerlichung der Gesellschaft und vor allem die nicht erfolgte Emanzipation der Bauern, sind sie doch nur von der Leibeigenschaft in die Kolchose gewechselt, erscheinen wieder relevant.

Würde noch einmal über die Osterweiterung der EU verhandelt, würden die Kopenhagener Beitrittskriterien sehr viel restriktiver ausgelegt werden. Ob Rumänien und Bulgarien heute noch aufgenommen würden, darf bezweifelt werden. Dass es auf absehbare Zeit weitere Mitglieder auf dem Westbalkan (Albanien, Bosnien, Serbien, Montenegro, Makedonien) wie in Osteuropa (Ukraine, Moldawien, Weißrussland) oder im Kaukasus (Georgien, Armenien) gibt, ist nicht vorstellbar.

2. China als „gelbe Gefahr“

Wenn in den 1990er Jahren der Industrialisierungsprozess in Ost- und Südostasien noch begrüßt wurde, weil ein Teil der Entwicklungsländer dabei war, es zu schaffen, weil sich neue Absatzmärkte eröffneten, weil von dort preiswerte und zugleich qualitativ hochwertige Produkte bezogen wurden, man denke nur an die Unterhaltungselektronik oder den Bekleidungssektor, und weil die kritischen Stimmen vor lauter China-Euphorie noch in der Unterzahl waren, hat sich heute das Bild radikal gewandelt.

An die Stelle des Mythos vom China als dem neuen Land der unbegrenzten Möglichkeiten, der Alternative für alles und jedes, der Faszination für die alte Kulturnation ist die neuerliche Furcht vor der „gelben Gefahr“ getreten, auch wenn damit nicht mehr der Furor der mordbrennenden mongolischen Reiterheere, sondern die Niederkonkurrierung der westlichen Industrie mit Hilfe von Produktpiraterie und unfairen Handelspraktiken, die Arbeitsplatzverluste als Folge der Deindustrialisierung gemeint sind.

Auch wenn sich die „japanische Herausforderung“ der 1970er/80er Jahre als Schimäre erwiesen hat und Japan jetzt selbst unter dem Druck des asiatischen Nachbarn steht, so bestimmt das Argument der großen Zahl die Wahrnehmung. China und demnächst Indien stellen zusammen mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung und sind mit ihren Exportindustrien in der Lage, einen globalen Strukturwandel der Weltwirtschaft zu erzwingen, an dessen Ende die Industrie und die arbeitsintensiven Dienstleistungen in Asien versammelt sind. Hinduismus, Buddhismus und Konfuzianismus erscheinen auf einmal nicht mehr als modernisierungshemmenden Faktoren.

Ganz im Gegenteil, gerade der Konfuzianismus dient als Erklärung für hohe Bildungsorientierung, Autoritätshörigkeit gegenüber staatlichen Vorgaben und hohe Arbeitsmotivation, erklärt, warum das Modell des bürokratischen Entwicklungsstaates funktioniert und in den kulturell von China beeinflussten Ländern kopiert wird. An die Stelle des neoliberalen Washington-Konsensus tritt der bürokratisch-autoritäre Beijing-Konsensus. Infrage gestellt wird auch das Dogma der Modernisierungstheorie, dass Industrialisierung, sozialer Wandel und Demokratisierung Hand in Hand gehen, dass am Ende die ganze Welt zwangsläufig verwestlicht wird. China demonstriert, dass sich ein autoritäres politisches System und eine leistungsfähige Industriegesellschaft durchaus vereinbaren lassen.

Indien demonstriert, dass sich die Weltflucht des Hinduismus mit technischen Höchstleistungen, gerade auf dem IT-Sektor, vereinbaren lässt. Die Vorstellung, dass in absehbarer Zeit nicht mehr die USA, sondern China die globale Führungsmacht sein wird, stößt selbst bei radikalen USA-Kritikern auf Entsetzen. Es ist schon eine paradoxe Welt, wenn Donald Trump sich an die Spitze der TTIP-Kritik stellt und der chinesische Staatspräsident Xi Jinping in Davos die liberale Weltwirtschaft beschwört.

3. Grassierende Fremdenfeindlichkeit weltweit

Die Wahrnehmung, dass der Norden bzw. der Westen „versüdlicht“, hat mit dem Aufbruch zur neuen Völkerwanderung des Jahres 2015 eine andere Qualität bekommen. Früher ging es, zumindest in Europa, nur um den Umgang mit dem kolonialen Erbe, weil die europäischen Kolonialmächte der Anziehungspunkt von Migranten aus ihren früheren Kolonien waren. Deutschland als nur kurzzeitige Minikolonialmacht war dabei fein heraus.

Das jüngste exponentielle Wachstum der Migration, das viele Ursachen hat, aber vor allem das Resultat des exponentiellen Bevölkerungswachstums der letzten 30 Jahre ist, hat zu sozialen Verwerfungen und zu einer ganz radikalen Grenzziehung in den Köpfen geführt, die sich in grassierender Fremdenfeindlichkeit weltweit, nicht nur in Europa und den USA, äußert. Dabei spielt es keine Rolle, wie viele Migranten tatsächlich ins Land gekommen sind und wie viele vor Ort sichtbar sind.

Wie viel Fremdenfeindlichkeit es in afrikanischen und asiatischen Ländern gibt, erfahren wir nur sporadisch, wenn einzelne Fälle von den Medien aufgespießt werden. In Osteuropa, wo der Anteil der Migranten sehr viel geringer und kaum wahrnehmbar ist, ist die Fremdenfeindlichkeit höher als in Westeuropa. Selbst in Deutschland gibt es in dieser Hinsicht ein neues West-Ost-Gefälle. Das Phänomen ist ein schöner Beleg für die These, dass wir im postfaktischen Zeitalter leben. Nicht das, was ist, sondern wie das, was ist oder gerade nicht ist, wahrgenommen wird, bestimmt das Denken und das Handeln der Menschen. Die Umverteilung der Flüchtlinge in Europa funktioniert genauso wenig wie innerhalb von Deutschland, weil auch sie andere Wahrnehmungen haben als die, die die Verteilung organisieren wollen.

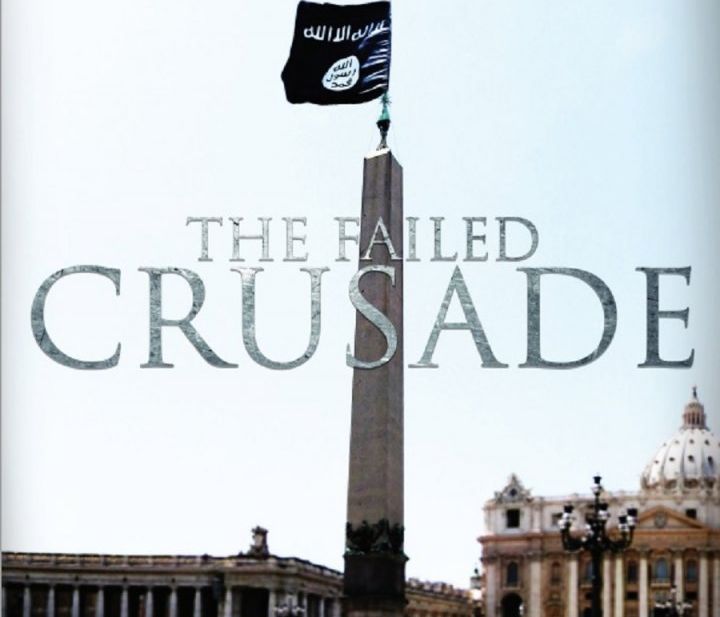

4. Der Sieger heißt Huntington

Während in den 1990er Jahren die Debatte zwischen Fukuyama und Huntington eher unentschieden ausgegangen war, so dürfte heute Huntington bei einer Neuauflage ganz eindeutig als Sieger hervorgehen. Seinen damals so heftig kritisierten Satz, dass der Islam „blutige Grenzen“ habe, würden heute sicher viele unterstreichen. Auch wenn es „den Islam“ gar nicht gibt und der Islam wie das Christentum viele Richtungen und Auslegungen kennt, wird er derzeit im Westen als ein Gebräu aus Islamismus, Terrorismus und Fanatismus gepaart mit allen Zutaten einer unaufgeklärten und traditionalistischen Gesellschaft wahrgenommen, die in makabrem Kontrast zum ölfinanzierten Luxus einer kleinen Elite steht. Das Orientalismusbild des 19. Jahrhunderts ist wieder präsent.

Die neue Abgrenzung gegenüber Putins Osten oder den Chinesen, die uns unsere Arbeitsplätze wegnehmen, ist harmlos gemessen an der neuen Abgrenzung gegenüber den islamischen Ländern. Das Mittelmeer, damit sind wir bei der Tagespolitik, wird nicht mehr als ein gemeinsamer Raum wahrgenommen, an dessen Küsten und auf dessen Inseln sich die europäischen Touristen treffen und das von Kreuzfahrtschiffen durchpflügt wird, sondern als eine Grenze, die es zu verteidigen gilt.

Malta bzw. die Malteser waren, nachdem sie Rhodos räumen mussten, schon zu Zeiten Karls V. der westliche Vorposten gegen die Galeerenflotten Suleymans des Prächtigen unterstützt von den Galeeren des genuesischen Condottiere Andrea Doria. Heute trägt der Vorposten den Namen Frontex. Selbst viele Botschafter der Willkommenskultur des Jahres 2015 haben sich mittlerweile stillschweigend in die Abwehrfront eingereiht, gehören selbst SPD-Innenminister zu den Seehofer-Verstehern, obwohl doch die tieferen Ursachen der neuen Völkerwanderung und das Ausmaß der weltweiten Flüchtlingsströme sich innerhalb von zwei Jahren nicht verändert haben. Die Responsibility to Protect und der Schutz als neue Norm des Völkerrechts haben ausgedient. Das postghadaffische Libyen mutiert über Nacht vom Failed State zum sicheren Herkunftsland. Was sich verändert hat, ist die hiesige Wahrnehmung. Wieder gilt das Argument der großen Zahl.

5. Trump ist der Sprengsatz für den Westen

Der radikalste Wandel, den selbst Huntington nicht für denkbar hielt, betrifft den atlantischen Kern der westlichen Identität. Vor zwanzig Jahren hatte er noch argumentiert, dass die fortschreitende europäische Integration zum Sprengsatz für die Einheit des Westens wird. Jetzt wird zu unserem Entsetzen die Einheit des Westens von der anderen Seite des Atlantiks in Frage gestellt, wenn Trump den Atlantizismus, die Sinnhaftigkeit der NATO, das liberale Welthandelsregime oder den kooperativen Ansatz der EU in Frage stellt. Mit diesem Programm ist er angetreten und gewählt worden!

Europa reagiert darauf keineswegs mit mehr Geschlossenheit, sondern driftet selber auseinander. Auf den harten Brexit können weitere Exits folgen. Marine Le Pen hat schon einen angekündigt. Nicht die gemeinsamen europäischen Werte, sondern die Furcht vor der Restauration des russischen Imperiums hält die osteuropäischen Exit-Kandidaten bei der Stange. Europa à la Carte lautet die Devise bzw. drastisches Rosinenpicken, je nachdem, um was es geht, um den Euro, das Schengener Abkommen, den Agrarfonds oder die europäische Sicherheitspartnerschaft. Der Brexit wurde auch mit den polnischen und rumänischen Arbeitsmigranten begründet, die den Engländern ihre Arbeitsplätze wegnehmen so wie die Mexikaner den weißen Amerikanern. Jedenfalls tun sich auch in Europa Grenzen auf zwischen Ost und West, Nord und Süd, die in Wirklichkeit die ganz alten sind.

Nicht die Neukonstruktion westlicher Identität, sondern deren Auflösung steht auf der Agenda. Die alten westlichen Eliten in Brüssel wie an der amerikanischen Ostküste sind in die Defensive gedrängt und werden von den Populisten vor sich her getrieben. An die Stelle der Idee, dass durch Kooperation alle gewinnen können, tritt das von Trump favorisierte realistische Nullsummen-Denken, das auf die Selbsthilfe setzt. Was das Eigene gewinnt, muss das Fremde verlieren. Them vs. US. „Make America great again“ geht in Trumps Logik nur auf Kosten der anderen. Die Rückkehr des Eigenen und des Fremden bedeutet, dass wir gerade das Ende der idealistischen Nachkriegsordnung erleben, die auf Entgrenzung und Kooperation gesetzt hatte. Das Eigene wird nicht nur enger gefasst, es ist dabei, sich neu zu definieren unter Rückgriff auf ganz alte Erzählungen.

[1] Bob Dylan, Highway 61 Revisited. CBS 1967.

[2] Die Argumente, die für diese These sprechen, sind nicht Thema des Essays. Sie sind nachzulesen auf 1229 Seiten in meinem Buch „Die Ordnung der Welt. Imperium oder Hegemonie in der Hierarchie der Staatenwelt.“ Berlin: Suhrkamp 2015.

Ulrich Menzel ist Professor für Politikwissenschaften und war lange Zeit Inhaber des Lehrstuhls für Internationale Beziehungen und Vergleichende Regierungslehre sowie Geschäftsführender Leiter des Instituts für Sozialwissenschaften an der TU Braunschweig.

Zuletzt erschienen: Die Ordnung der Welt

Bild: Jürgen Bauer