Russlands Überfall auf die Ukraine im historischen Kontext

Um Putins Krieg zu erklären und bisweilen zu entschuldigen, werden gerne die NATO-Osterweiterung oder demütigende Erfahrungen der russischen Gesellschaft nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ins Diskursfeld geführt. Doch man muss Jahrhunderte zurückspulen, um ein vollständiges Bild zu bekommen. Unsere Autorin hat es getan

Der russische Angriffskrieg wird vorgeblich auch von denjenigen verurteilt, die sich lange durch eine bemerkenswerte Affinität zur Weltsicht des Kreml ausgezeichnet haben – und zwar ganz egal, ob Putins Russland die Zivilbevölkerung in Syrien bombardierte, jegliche Opposition im eigenen Land unterdrückte, die Krim annektierte und die Ostukraine mit Krieg überzog oder missliebige Personen im Ausland ermorden ließ. Erst durch den Totalangriff auf den EU-Nachbarstaat im Februar 2022 sehen sich etwa größere Teile der Partei „Die Linke“ aber auch Publizist:innen dazu gezwungen, Putins Politik als das zu benennen, was sie schon seit acht Jahren ist: ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Jetzt erst ist der Krieg zu nah, als dass sie ihn weiter ignorieren können.

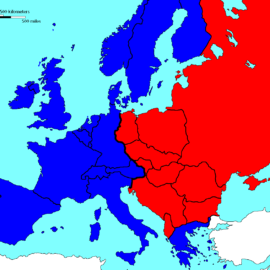

Aber: Diese augenscheinlich eindeutige Verurteilung wird dann gerne in einem zweiten Schritt relativiert. Zwar gäbe es keine Rechtfertigung, aber eine ehrliche Analyse erfordere, dass man nüchtern den Kontext betrachtet und nach den Ursprüngen des jetzigen Kriegs fragt. Dieser Kontext beginnt dann in der Regel mit der NATO-Osterweiterung 1999 – mithin mit einer Entscheidung, die gemeinhin dem „Westen“ zugeschrieben wird, obwohl diese Erweiterung eine Reaktion auf den deutlich bekundeten Willen der Länder Ostmitteleuropas und des Baltikums war, in die Allianz aufgenommen zu werden. Die NATO hat sich nicht aufgedrängt. Zugleich ist es eine Lesart die den „Westen“ in den Mittelpunkt stellt, in der Russland die Rolle des Reagierenden zugeschrieben wird und die Ukraine als Spielball der Großmächte erscheint. Hinzu kommt, dass Putin 2004 erklärte, dass Russland sich um die NATO-Osterweiterung „nicht übermäßig“ sorge und die Ukraine beim russischen Angriff 2014 ein neutraler Staat war und sich ein NATO-Beitritt auf absehbare Zeit auch nicht abzeichnete – aus Rücksicht auf Putins Russland.

Freilich könnte man, selbst wenn man den vermeintlichen Kontext erst im Jahr 1999 beginnen lassen will, auch andere Dinge in die Analyse miteinbeziehen: den Beginn des Zweiten Tschetschenienkriegs etwa, kurz nach Putins Antritt als Premierminister. Wer ein Buch der 2006 ermordeten Moskauer Journalistin Anna Politkowskaja gelesen hat, der ist von dem, was Putin gerade in der Ukraine anrichtet zwar ebenfalls erschüttert, aber zumindest nicht fundamental überrascht, auch wenn selbstverständlich zum Zeitpunkt des Zweiten Tschetschenienkriegs nicht absehbar war, dass Putin 2014 die Ukraine angreifen würde. Es führt eben kein direkter Weg von Grosny nach Mariupol. Aber die enorme Gewaltbereitschaft und Skrupellosigkeit, die Zivilbevölkerung ermorden zu lassen, um die eigenen oder die vermeintlichen Interessen Russlands durchsetzen zu können – diese Eigenschaften Putins waren seitdem klar sichtbar. 1999 ist außerdem auch das Jahr der Bombardierung Serbiens auf die NATO, ein Ereignis, das zweifellos dazu beitrug, die ohnehin schon große Desillusionierung von weiten Teilen der russischen Gesellschaft mit Demokratie und Kapitalismus nach den Erfahrungen von Gesetzlosigkeit und Armut in den 1990er Jahren weiter zu vertiefen. Dass der Krieg Putins gegen Tschetschenien so bereitwillig von vielen im Westen ignoriert oder sogar verteidigt wurde, ist nicht nur mit dem Desinteresse für das Leben der Menschen in Tschetschenien zu erklären, sondern auch mit den Anschlägen auf das World Trade Center im September 2001. Putin konnte sich in den globalen Kampf gegen den Terrorismus einreihen.

Manchmal beginnt der geforderte Kontext dieses Kriegs aber auch 1991, dem Jahr des Zusammenbruchs der Sowjetunion. Russland, so die Argumentation, erlebte hier eine Demütigung durch den Verlust seines Imperiums. Wie tief dieses Motiv der „Demütigung“, die man Russland nicht noch einmal zumuten könnte, in den Köpfen westlicher Politiker steckt, zeigt etwa Emmanuel Macron, der davor warnt, Putin zu „demütigen“. Angesichts dessen, dass es in diesem Krieg darum geht, ein russisches Terrorregime in weiten Teilen der Ukraine im besten Fall zu verhindern, im zweitbesten Fall so weit wie möglich zurückzudrängen, ist diese Forderung ausgesprochen zynisch. Wie sich Wladimir Putin fühlt, sollte auf unserer Prioritätenliste gar keinen Platz haben. Bei näherem Hinsehen entpuppt sich außerdem die These der Demütigung Russlands im Jahr 1991 durch den Zusammenbruch der Sowjetunion als undifferenziert. Freilich für diejenigen, die in der Sowjetunion ein vertrautes Zuhause sahen, war ihr Zusammenbruch wohl eine Tragödie – das gilt allerdings nicht nur für die Menschen in Russland, sondern auch für diejenigen etwa in Belarus oder in der Ukraine. In der Tat war die Unabhängigkeitserklärung der Ukraine der letzte Todesstoß für die Sowjetunion. Eine Union ohne das Baltikum war möglich, eine Union ohne Zentralasien ebenfalls. Eine Union ohne Ukraine? Unmöglich.

Schock der Unabhängigkeit

Allerdings waren es nicht nur die Unabhängigkeitsbestrebungen in den nicht-russischen Sowjetrepubliken, die das Zentrum schwächten. Die Union wurde auch durch Russland selbst geschwächt, insbesondere durch den im Juni 1991 zum Präsident der Russischen Sozialistischen Sowjetrepublik gewählten Boris Jelzin. Noch als Parlamentspräsident war er im Januar 1991 nach Estland gereist, um seine Solidarität mit den baltischen Ländern zu demonstrieren, deren Unabhängigkeitsbestrebungen Gorbatschow in Litauen gewaltsam zu verhindern suchte. Auch in Russland gab es also eine Rebellion gegen das Imperium, und zwar nicht nur von Jelzin: Am 14. Januar strömten bis zu einer halbe Millionen Menschen auf den Manegenplatz in Moskau, um die Litauer zu unterstützen. Die Unabhängigkeitserklärung der Ukraine im August 1991 war allerdings für Gesellschaft und Politik ein ungleich größerer Schock, gab es doch in ihrem Falle die Vorstellung, sie müsse in jedem Fall Teil Russlands bleiben. Aber auch von diesem Schock ausgehend wird nicht automatisch alles zu einer Demütigung, von der sich ein Land nicht mehr erholen kann. Wären die Erfahrungen mit Demokratie und Marktwirtschaft in Russland in den 1990er Jahren nicht vor allem mit dem Verlust von Sicherheit und Existenzen und einem Anstieg von Kriminalität und Korruption verbunden gewesen, sondern mit Wohlstand und Stabilität, wäre das Gefühl der Demütigung, das Putin schon seit Jahren zur Mobilisierung der innenpolitischen Unterstützung nutzt, vermutlich auf nicht so fruchtbaren Boden gefallen.

Ironischerweise sind Putin und seine Entourage bei dieser Geschichte der kriminellen Ausbeutung des Landes durch post-sowjetische Eliten zentral. Schon in den 1990er Jahren war der heutige Präsident eine Schlüsselfigur in St. Petersburg. Der damalige Bürgermeister der Stadt beauftragte Putin damit, Lebensmittel im Tausch gegen Rohstoffe zu importieren. Putin nutzte seine Position, um sich selbst und die Leute in seinem Netzwerk zu bereichern. Lebensmittel kamen hingegen im von Knappheit geplagten St. Petersburg so gut wie nicht an. Der umgehende Angriff auf freie Presse und Demokratie folgte mit seinem Antritt als Ministerpräsident 1999. Putin nutzt also jetzt ein Gefühl der Entrechtung und Demütigung aus, für das er in ganz erheblichem Maße mitverantwortlich ist.

Ein im Westen verbreiteter Blick auf den Krieg gegen die Ukraine zeichnet sich also durch zweierlei aus: dass er frühestens bis ins Jahr 1991 zurückgeht und dabei zugleich undifferenziert ist. Freilich ist es immer problematisch, aus der Gegenwart heraus die Ursprünge eines akuten Totalangriffs zu identifizieren. Es führt, wie bereits erwähnt, kein direkter Weg von 1991, 1999 oder sogar 2014 zu den Ereignissen im Februar 2022, Geschichte lässt sich nicht vorhersagen.

Nein, es musste nicht so kommen – aber es konnte so kommen. Es gab ein bestimmtes Bild der Ukraine in Russland, das große Teile der Eliten kultivierten und das sie offenbar auch in Teilen der Gesellschaft mobilisieren konnten. Welche historischen Kontinuitäten spielen hier eine Rolle? Feindbilder, Aggressionen und imperiale Ansprüche entstehen nicht im luftleeren Raum, sie haben eine Geschichte. Wo beginnt die Geschichte des russischen imperialen Anspruchs auf die Ukraine? Denn – das gestehen ja selbst die Anhänger:innen der NATO-Erklärung zu – die Ukraine darf aus russischer Sicht keine eigenen Entscheidungen treffen. Dafür, dass sie es trotzdem getan hat, wird sie heute von Putin auf grausame Art und Weise bestraft.

Die Geschichte dieses Anspruchs liegt im 19. Jahrhundert, in dem sowohl die russische als auch die ukrainische moderne Nationalbewegung ihren Ursprung haben. Zwar waren schon zuvor weite Teile der heutigen Zentral- und Ostukraine zu einem Teil des expandierenden Moskauer Reiches bzw. des Petersburger Imperiums gekommen, aber die Idee, die heute so aggressiv von Putin und seinen Apologeten hervorgetragen wird, dass Ukrainer und Russen „ein Volk“ seien, ist ein Konstrukt des 19. Jahrhunderts. Die moderne ukrainische und die russische Nationalbewegung entstanden etwa zur gleichen Zeit, aber es gab einen entscheidenden Unterschied: russische Nationalisten hatten einen Staat, den sie als ihren beanspruchen konnten. Zwar war das russische Zarenreich, ein multiethnisches und multireligiöses Imperium, aber russische Kultur und Sprache sowie die Orthodoxie waren privilegiert.

Die Wiederentdeckung

Worauf also bezogen sich die Vorläufer der ukrainischen Nationalbewegung, die keinen eigenen Staat hatten? Den ersten, in der Regel russischsprachigen Adeligen, die begannen sich für die Ukraine, ihre Geschichte, ihre Literatur, ihre Sprache zu interessieren, ging es gar nicht um einen eigenen Staat, es ging ihnen um die Entdeckung einer ukrainischen Geschichte, die nicht mit der Geschichte Russlands kongruent war. Ein wichtiger Bezugspunkt war dabei das Kosaken-Hetmanat, das sich im 17. Jahrhundert in Teilen der Zentralukraine eine Eigenständigkeit sowohl gegenüber dem polnische-litauischen Staat als auch gegenüber dem Moskauer Staat erkämpfen konnte. Bis heute spielt der Kosaken-Mythos für die Ukraine eine wichtige Rolle: In der Nationalhymne heißt es, dass man zum „Kosakengeschlecht“ gehöre. Tatsächlich war die Vorstellung der ukrainischen Prägung des Kosaken-Hetmanats keine Erfindung. Im Verlauf des 18. Jahrhunderts wurden die Privilegien der Kosaken aber immer mehr durch den Moskauer Staat bzw. das Petersburger Imperium eingeschränkt, bis sie unter Zarin Katharina II. auch die letzten Autonomierechte verloren. Es waren oft die Nachfahren dieser ukrainischen kosakischen Oberschicht, die im 19. Jahrhundert die Ukraine gewissermaßen entdeckten.

Zunächst stieß das in den elitären Kreisen des Russischen Imperiums auch nicht auf Ablehnung, es gab sogar eine Zeit der „Ukrainophilie“ in den Salons St. Petersburgs. Aber je stärker die russische und die ukrainische Nationalbewegungen wurden, desto ablehnender reagierten russischen Nationalisten und die Administration des russländischen imperialen Staates auf die Vorstellung ukrainischer Eigenständigkeit. Bei alle ihren Querelen untereinander waren sie sich in einer Frage einig: Die Ukrainer waren kein eigenes Volk, sie gehörten zu Russland. Dazu paarte sich eine chauvinistische Herablassung, die sich bei Putin heute zu einer genozidalen Politik radikalisiert hat. Die Ukrainer figurierten als minderwertiges, kulturloses Volk, das keine eigene Sprache hatte, sondern sich lediglich eines bäuerlichen Dialekts des Russischen bediente. Wer heute Putins Texte und Reden liest fühlt sich unweigerlich an die russischen Nationalimperialisten des 19. Jahrhunderts erinnert. So schrieb Michail Katkov 1863:

„Die Ukraine hatte nie eine eigene Geschichte, war nie ein separater Staat. Das ukrainische Volk ist ein rein russisches Volk, seit jeher ein russisches Volk, ein essentieller Teil des russischen Volks, ohne den das russische Volk nicht bleiben kann, was es ist…Es kann keine Rivalität zwischen dem südlichen und nördlichen Teil einer Nationalität geben, genau so wenig wie zwischen zwei Händen oder Augen eines lebenden Organismus.“

Michail Katkov 1863

Im selben Jahr veranlasste Innenminister Petr Valuev ein weitgehendes Verbot der ukrainischen Sprache, obwohl er die Existenz dieser Sprache in demselben Dekret geleugnet hat. Dieses Paradox hat sich bis heute gehalten: die Existenz der Ukraine zu negieren, nur um dann Repressionen gegenüber Ukrainer:innen zu rechtfertigen. Das Besondere am russischen Blick auf die Ukraine liegt darin, dass sie nicht nur als Teil eines russischen Großreichs beansprucht wird, sondern als Teil der eigenen Nation. Putins imperiale Obsession mit der Ukraine zeigt nicht zuletzt die post-imperiale Identitätskrise Russlands, das seinen Platz in der Welt des 21. Jahrhunderts nicht gefunden hat.

Das liegt unter anderem daran, dass die Sowjetunion – entgegen anders lautender Selbstbeschreibungen – auch ein Imperium war, dessen Zentrum in Moskau lag. Anders als das russische Zarenreich erkannte die Sowjetunion zwar die Existenz einer ukrainischen Nation explizit an, aber nach einer kurzen Phase in den 1920er Jahren, setzte sich mit dem Aufstieg Stalins abermals ein großrussischer Chauvinismus in der Sowjetunion durch. In der Ukraine hat dieser seinen grausamen Höhepunkt in der künstlich herbeigeführten Hungersnot zu Beginn der 1930er Jahre, die mit genozidaler Gewalt gegenüber der ukrainischen Intelligenzija einherging. Es war der brutalstmögliche Versuch, die Ukraine endgültig in die Unterordnung gegenüber Moskau zu zwingen.

Dennoch wäre es verkürzt zu sagen, dass die Geschichte der russisch-ukrainischen Beziehungen allein aus kolonialer Unterdrückung besteht. Die imperiale russische bzw. sowjetische Kultur war auch aus Sicht vieler Ukrainer attraktiv und sie konnten durch ihre Aneignung in höchste Posten aufsteigen. Die Vorstellung, dass Russen und Ukrainer viel verbindet, ist auch in der russischen Gesellschaft weit verbreitet. Allerdings geht dies oft mit der Vorstellung einher, dass die Ukraine Russland kulturell und politisch unterlegen sei. Auf dieser Grundlage konnte Putin in den vergangenen Jahren leicht anti-ukrainische Feindbilder, die in der Gesellschaft und besonders den Eliten verbreitet waren, radikalisieren und mobilisieren. Trotzdem blickten viele Ukrainer:innen bis in die jüngste Gegenwart mit viel Sympathie auf Russland – zumindest auf die Gesellschaft, sehr viel weniger auf Putins Regime. Erst seit dem 24. Februar 2022 ist dies definitiv vorbei. Viele Ukrainer:innen entscheiden sich heute, zu der Sprache ihrer Großeltern und Urgroßeltern zurückzukehren und legen das Russische bewusst ab. Niemand hat der Stellung der russischen Sprache und Kultur in der Ukraine mehr geschadet als der Diktator im Kreml, der den absurden Anspruch erhebt, russischsprachige Ukrainer vor Ukrainern schützen zu wollen.

Russischer Chauvinismus gegenüber der Ukraine ist aber keine historisch gewachsene Notwendigkeit. Das zeigt etwa der Vergleich des polnisch-ukrainischen und des russische-ukrainischen Verhältnis heute. Denn im 19. Jahrhundert blickten polnische Adelseliten sowohl im Habsburger als auch im Russischen Reich auch auf die Ukrainer herab, sahen in ihnen allenfalls eine Variante der eigenen Nation. Im Polen der Zwischenkriegszeit wurden Ukrainer staatlich diskriminiert. Heute dagegen stellt praktisch niemand in Polen das Existenzrecht der Ukraine in Frage; im Gegenteil Polen ist wohl der wichtigste und solidarischste Partner an der Seite der Ukraine. Es ist die vielleicht einzige Frage, in der sich das polnische politische Spektrum von links außen bis rechts außen einig ist: Wir stehen an der Seite der Ukrainer. Möge es irgendwann ein post-imperiales Russland geben, das es Polen gleich tut.

Der Weg dahin ist weit. Aber das Ziel ist erreichbar.