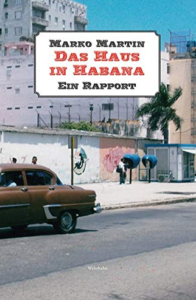

Das Haus in Habana

Kurz vor dem 60. Jahrestag der kubanischen Revolution erschien am 21. Dezember „Das Haus in Habana“. Wir veröffentlichen einen Auszug aus dem literarischen Tagebuch unseres Autors Marko Martin.

(…) La chupa es siempre possible.

Der Satz war keine Lockung, sondern in jenem Ton gesprochen, wie man eine (erfreulich-alltägliche, nicht sonderlich sensationelle) Tatsache festellt, etwa im Sinne von: Ich hab Tempos bei mir. Oder: Sie können eines meiner Brillenputztücher haben. Oder: Warten Sie kurz, mein Feuerzeug steckt in der Jackentasche. Aber das waren womöglich falsche Vergleiche, denn sie trug weder eine Jacke noch unter ihrer burgzinnenhaft aufragenden, hautengen Bluse einen Büstenhalter. Vor dem dämmrigen Treppenhaus des Stasi-Gebäudes (nicht des hauptstädtisch-zentralen, sondern jenes des Barrio, des Viertels, das du gerade durchstreiftest) stand sie in der Nachmittagsonne, so dass du auch ohne Tempos und Brillenputztücher ihre Schönheit und Eloquenz bewundern konntest, denn ihre Zunge – davor und danach wie ein gleitendes Weberschiffchen zwischen den angefeuchteten, rosé schimmernden Lippen – hatte tatsächlich dies gesagt, mit freundlicher Gleichmütigkeit: La chupa es siempre possible, in etwas kantigerem deutsch: Blasen geht immer.

Davor hatte sie dir von der Hitze und Einsamkeit in ihrem Büro berichtet, da oben in der zweiten Etage jenes Betonblocks, der wie aus Ostberlin-Lichtenberg hierher katapultiert schien und dessen Wände die tropischen Temperaturen längst leprös-porös gemacht hatten. Die CDR-Verantwortliche des Barrio war nämlich sie, zumindest an diesen Stunden, einige Straßenzüge außerhalb des Zentrums. (Würde sie deine Madame de Nucingen sein, selbsterklärter Tropen-Rastignac?) Bis zu diesem Augenblick, diesem Satz, hattest du noch gedacht, dass sich ja auch hier alles wiederhole, Defilé einer Endlosschleife zwischen dem ersten Mal in Habana und deiner Wiederkehr. Denn noch im Fotografieren des bunten CDR-Logos an der Wand jenes Wohnblocks (ein paar Sekunden, ehe sie aus dem schattigen Treppenhaus treten und zur beinahe göttlichen Erscheinung werden würde, schwarze Haut, dunkle Pupillen und weiße, sehr knappe Bluse, weiße, sehr enge Stretchhosen) hattest du das Gefühl, auch diese Gegend warte mit zuviel Routine auf. Mit den üblichen Plakaten, Banderolen und Wandaufschriften. Ehren wir den 1.Mai mit Effizienz und Qualität – ein mit effizientem Klebestreifen hinter einem schlierigen Ladenfenster befestigter Zettel, der Computerausdruck grieselig, der Laden geschlossen. 5.Kongress der Kommunistischen Partei – in dunklem blau an einer hellblau bröckelnden Hauswand, Kontrast zu dem mit mauve vermischten Grün des darinter wuchernden Gebüschs.

Du gingst ohne genauen Plan durch die Straßen, durchquertest Höfe zwischen Neubauten, auf denen manchmal ein Esel plus Karren in der Hitze ausharrte, während von irgendwo die Rufe spielender Kinder herüber wehten. Passanten sahst du nur wenige, und so schien es, als hätten auch hier Raúls und Fidels Geist die Materie genotzüchtigt, hyper-präsent mit ihren aufgemalten Sprüchen. Arbeiten und kämpfen, sich niemals entmutigen lassen (rot auf schmutzig grüner Ziegelwand). Niemals war die revolutionäre Ideologie so notwendig wie heute; das Niemals/Nunca – wie in 3D – mehrfarbige (Pinsel-) Schatten werfend und das Hoy mit dem Stasi-Symbol des CDR im riesigen O.

Du wolltest vom Gehweg näher treten, über das kurze Wiesenstück ausgedürrten Grases zur Außenwand des Häuserblocks, um das graphische Kunststück zu bewundern, doch da hörtest du ein Peifen. Danach ein Zischen und zum Schluss den dumpfen Plopp. Hinter dir war ein blaubemützter Alter mit Tragetasche aufgetaucht, der er eine Zeitung nach der anderen entnahm. Jedes Exemplar – so dünn, dass es nur Granma sein konnte, vermutetest du im Nähergehen – war bereits gerollt und durch einen Gummi zusammen gehalten. Dann pfiff der Alte erneut, auf den umliegenden Balkonen erschienen Leute, die dir im Gegenlicht seiner Generationskohorte anzugehören schienen, und Zeitung nach Zeitung flog durch die Luft. Eine jede landete auf dem dafür vorgesehenen Balkon, von woher ein anerkennendes Zurück-Pfeifen erscholl, doch da hatte der Alte sich die Tasche schon wieder auf die Schulter gewuchtet und war zum nächsten Wohnblock geschlurft. Es lebe der Kongress der P.C.C.!

Ein Che-Bild – fast vollständiges Schwarz auf hitzefeuchtem Beton. Gerahmt von Palmzweigen, als sei es für ein totalitäres Nach-Ostern arrangiert worden, führte es dich von der Straße erneut auf einen schattigen Seitenweg. CDR 2 Ernesto Che Guevara stand in roten Lettern über dem Che-Konterfei, und obwohl du erst vor zwei Minuten ein Blechschild mit ganz amderer Nummerngebung gesehen hattest, wusstest du noch immer, in ungefähr welcher Richtung deine Unterkunft lag. (Würdest doch wohl hier nicht verloren gehen…) Dann sahst du das Bild erneut. In jedem Viertel die Revolution verkündete in braun-schwarz-blau-rotschwarz (letzteres für Revolución) eine Aufschrift neben einem türlosen Hauseingang. Auch hier war das letzte revolutionäre O zu einem langgezogenen (ihm die O-ohren langziehendem) Oval oder Ei geworden und darin das Profil eines abstrahierten Vogelkopfs, dessen Auge ebenfals ein riesiges O war, flankiert von den untereinander gesetzten Buchstaben CDR. (Was also war zuerst da, das Ei der Revolution oder die Idee des Überwachungsvogels? Che fragen, dachtest du und dachtest an seinen in Mensch und Sozialismus auf Cuba niedergelegten Traum von gut geölten Zahnrädern, von der natürlichen Auslese derer, die das Zeug dazu haben, als Vorhut zu marschieren.)

Aber der Schweiß auf deiner Stirn und entlang des Rückgrats kam doch trotzdem nur von der Nachmittagshitze, von der herabknallenden Sonne und der Aufmerksamkeitsanstrengung des Fotografierens! War nicht der berümte kalte Schauer, oder? Nein, denn nicht du musstest ja hier wohnen. Erinnerst dich – jetzt, im Angesicht des Spitzel-Vogels – sogar an deine Heiterkeit beim Blättern in jener Che-Broschüre, herausgefischt aus dem Trottoir-Bücherkarton eines Antiquariats am Westberliner Nollendorfplatz. Und noch immer parat die putzigen Details: Trikont Verlag München 1968, Übersetzung aus dem Spanischen von Dr. Führer, München. (Freilich: Dein Privileg, räumlich wie zeitlich, darüber lachen zu können.) Auf den letzten Broschürenseiten Annoncen für Pardon und konkret und Kürbiskern, Ankündigungen weiterer Publikationen wie etwa Fidel-Reden oder Maos Rotes Buch, dazu ein Nachruf auf den Che von Peter Weiß, dessen Schlußzeilen dir ebenfalls im Gedächtnis geblieben waren: “Wir sind Optimisten.Wir glauben an die im Menschen befindliche Kraft, wenn es gilt, die Tyrannei zu stürzen.“ Der Irrtum der Euphorie des Kommentators. (Müßige Frage, an diesem Nachmittag jetzt: Hätte man es damals 67/68 schon wissen können? Waren die Informationen über die Umerziehungslager und Ches Abscheu vor dem beginnenden Prager Frühling schon nach draußen gesickert – ja oder nein?)

Da du solcherart vergleichen und dich erinnern und zwischen den Bildern und Zeiten flitzen konntet, verursachte dir dies Stillestehen vor dem Vogel tatsächlich keine Beklemmung – Junge aus Sachsen, dem im Sommer ´92 der Großvater erzählt hatte, wie damals selbst das Wohnzimmer in deiner Kindheits-Idylle in Reinholdstraße 8 verwanzt gewesen war, vom Telefon ganz zu schweigen – gerade erst vor Tagen hatte er es gelesen, beim Studium der Stasi-Akten in der Zweigstelle der Gauck-Behörde in Karl-Marx-Stadt, das nun bereits wieder Chemnitz hieß. Adios, Tyrannei… (In deinen Breiten, für eine Weile.)

„Ach Chico-Chiquito, wie du schwitzt!“

Sie war aus dem Hausflur getreten, während du den Stasi-Vogel fotografiertest. Mitte zwanzig, aufreizendes Lächeln, unter der Bluse ein abwesender Büstenhalter und der kurze Rock ebenso maxi-minimal.

„Das kommt von der Sonne und vom Fotografieren!“ (Da hast du´s, Alfredito!)

„Magst du das Logo oder bist du etwa ein Spion?“ Sie lachte. Lachte, wie du bis dahin nur Frauen in Harlem hattest lachen hören, eine Symphonie der Heiterkeit aufführend, in wenigen Sekunden von guttural über kehlig bis kieksend und glucksend, mütterlich und kokett und dich derart anfixend, dass du sie – die Schöne mit dem ondulierten Haar, dem kecken Gesicht, der durchscheinenden weißen Bluse und dem Skandal-Röckcken – um Erlaubnis für ein Foto batest, Josephine Baker en Cuba sagtest, wieder die Symphonie hörtest und grünes Licht erhieltest in Form eines Zeigefingerstupsens auf deine Stirn. Den Moment jedoch, wo sie sich eine Schweißperle von der Fingerkuppe leckte (nicht etwa wischte, schließlich wart ihr hier nicht im protestantisch-klinischen Gringo-Land) verpasstest du, denn deine Hände hörten erst wieder auf zu zittern, als die Schöne nun mit lässig an den Seiten baumelnden Armen unterhalb des Wand-Logos posierte, wo ihr Hinterkopf das uc von Revolución verdeckte, den Spitzelvogel aber sichtbar ließ.

„Du wohnst hier?“

„Wohne und arbeite hier. Oben ist mein Büro, das vom CDR…“

Da du auf diese Auskunft hin schwiegst, hatte sie plötzlichTränen in den Augen. „Wenn du wüsstest, wie traurig ich bin…“

Du verstautest die Camera in einer der Taschen deiner praktischen Khakihose, fuhrst dir mit dem Unterarm über die noch immer schwitzende Stirn, wagtest jedoch nicht, mit deinem Zeigefinger die Tränen der Señora zu trocknen. (Standest da vor diesem Wohnblock mit der schlierig grünen Betonfassade – beobachtet von wem wohl in diesem Moment?)

„Was ist denn passiert?“

„Meine Mama… Ihr Tod.“ Kein Schluchzen, aber ein weitere Träne im Augenwinkel, ausgedrückt mit jener Zeigefingerkuppe, die schon bei dir hilfreich gewesen war.

„Um Himmels Willen! Heute?“ Du bist schockiert.

„Ja, heute.“ Schniefen und unter dem Schniefen ein neuer Gesichtsausdruck, der in den Romanen des Sozialistischen Realismus (unterhalb des Niveaus des Genossen Miguel Barnet) wohl als tapferes Lächeln bezeichnet worden wäre. „Heute vor sieben Jahren. Ein schwerer Samstag, Hombre. Kommst du mit hoch, mich trösten?“

Chiquito, in Sekunden zu Hombre geworden, hätte nicht zögern wollen. Tat´s aber doch, das Kommende ahnend, den neuesten Akt des bereits im Haus in Santiago aufgeführten Stücks. `Ach Hombre, weisst du was – erneutes Schniefen – die Hurensöhne haben Mamas Grabstein geklaut, kann dir´s auf dem Cemeterio zeigen, aber ein neuer würde nur achzig CUC kosten´, aber nein, schau mich nicht so an, vielleicht könnt´ ich ja auch einen billigeren finden, trotz meiner Liebe zu Mama und unseres schönen Moments jetzt.` Und wieder wärst du es gewesen, der sich billig gefühlt hätte ob der schnöden Ablehnung der Kostenübernahme. Umarmungen, in gegensitiger Enttäuschung endend. (Wusstest du tatsächlich staatssicher, dass Whitney Baker/Josephine Houston dich solcherart nach dem Trost-Fick anzapfen würde, nachdem sie dich abgezapft hatte? Kleinmut, Kleiner!)

„Würd´ ich nur zu gern, aber… Soy gay. Tut mir leid, niemand ist perfekt.“

„Mentiras!“

Sie schüttelte den Kopf, eher amüsiert als empört. (Die ondulierten Haare nicht etwa wallend, sondern in der Drehung das Sonnenlicht von Strähne zu Strähne in anderer Färbung reflektierend.) „Nichts als Lügen, Amigo! Ich kenne die Hermanos, die schwulen Brüder. Bist keiner von denen, garantiert nicht. Und außerdem und wenn schon, vertrau mir…“ Worauf jener Satz folgte, der dich schlußfolgern ließ, trotz der Karlmarxstadthaftigkeit des Wohnblöcks und der Ungetüme rechts und links und in deinem Rücken, würdest du jetzt zwar in einer CDR-Zona Nummer sonstwie sein, aber gewiss nicht in der Zone. Denn welche hauptamtliche, deutschdemokratische Stasi-Angestellte wäre schon jemals aus ihrem Büro gekommen, um einem fotografierenden Passanten dies mitzuteilen? Blasen geht immer. (Wäre, dachtest du – aber die Sonne brandte nun wirklich arg heiß, der Palmenschatten war zu fern – die wohlfeile Wehleidigkeit in Christa Wolfs Prosastück Was bleibt eventuell einen Drive flotter geworden, hätte sich Ähnliches auch in Ostberlin ereignet – und zwar spontan, ohne infame Führungsoffiziers-Befehle für irgendwelche „IM Romeo“ oder „IMB Julia“?)

So aber: „Mira Amigo… La chupa es siempre possible.“ Leichthin sagte sie es, kaum kokett und die Tränen nach sieben Jahren/sieben Sekunden bereits wieder getrocknet. (Hättest du nicht SOFORT darauf eingehen sollen anstatt diese petit-bourgeoise, Rastignac-unwürdige Furcht wegen einer womöglich danach zu erwartenden Grabstein-Anfrage vorzuschützen? Dein Bedauern bis heute, da dir deine erneute, freundlich vorgetragene und von ihr schließlich schulterzuckend akzeptierte Absage bereits im Moment des Worte-Quirlens verdammt schnöselig vorgekommen war. Wo sie dir doch eine Gabe dargebracht hatte, etwas Unvergessliches auf immerdar, an diesem stillen Nachmittag: Blasen geht immer, sagte die schwarze Stasifrau mit dem ondulierten Starlet-Haar und schenkte dir mit roséglitzernden Lippen das selbstverständlichste Lächeln der Welt, ehe sie klaglos und stolz kehrt machte und im dämmerigen Korridor-Schlund des Neubaus verschwand, um zurück zu gehen in ihr samstagnachmittäglich stilles, allzu stilles Büro.(…)

Marko Martin

Das Haus in Habana

Werhahn Verlag

265 Seiten, 20 Euro