Ich war im Jüdischen Museum und fand’s nicht so doll

In der Themenausstellung „Welcome to Jerusalem“ im Jüdischen Museum Berlin reihen sich geschichtliche Ungenauigkeiten an politische Boshaftigkeiten – die wiederum um abgeschmackte Klischees und begriffliche Fehlgriffe ergänzt werden.

Man kennt das ja: Die Eltern haben sich zum Besuch angemeldet und als Gastgeber gerät man plötzlich unter Zugzwang, Pläne zur Bespaßung auszuarbeiten. Zumindest seit ich in Berlin lebe, brauchte ich auf das Rahmenprogramm nicht mehr viele Gedanken verschwenden: Denn mit dem Jüdischen Museum hat die Hauptstadt eine Institution, die sich in der Vergangenheit immer wieder als inspirierender Ort erwiesen hat. Großartige Ausstellungen habe ich dort gesehen: zuletzt etwa die über die jüdische Legendenfigur des Golem, die ich mir nicht nur einmal, sondern gleich zweimal angesehen habe.

Als die vormals Erziehungsberechtigten daher zur jüngsten Stippvisite anreisten, waren die Eintrittskarten für den Samstagnachmittag schon lange gebucht. „Welcome to Jerusalem“ heißt die aktuelle Themenausstellung, die sich „historischen Aspekten der ‚heiligen Stadt‘ widmet ebenso wie aktuellen Stimmen.“ Das klang gut – zumal man bei „Deutschlandfunk Kultur“ davon schwärmte, es handele sich um eine „großartige, faszinierende Ausstellung.“ Nachdem ich nun selbst vor Ort war, möchte ich der Dame vom Radio widersprechen: es war entsetzlich. Geschichtliche Ungenauigkeiten reihten sich an politische Boshaftigkeiten, die um abgeschmackte Klischees und begriffliche Fehlgriffe ergänzt wurden.

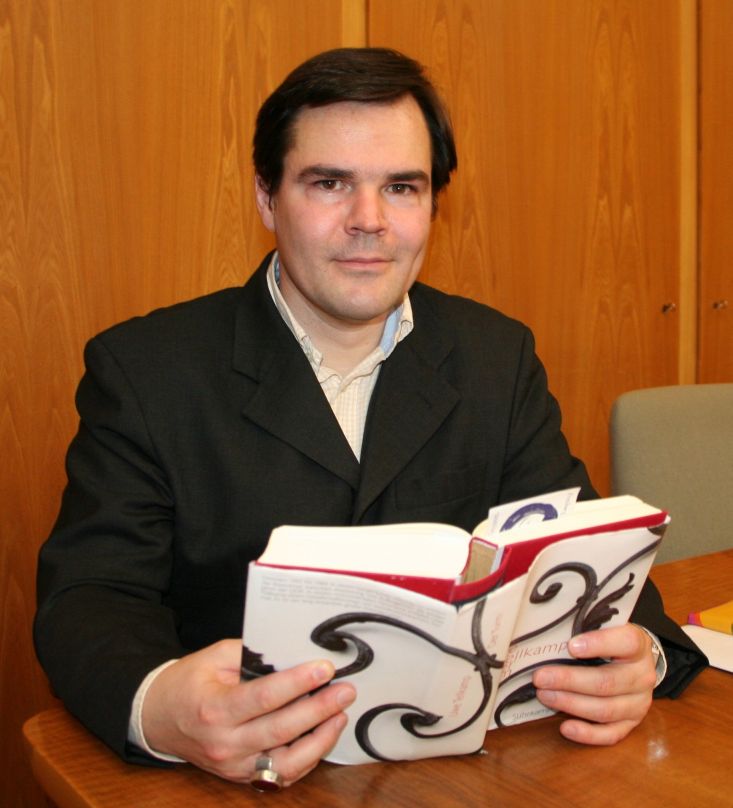

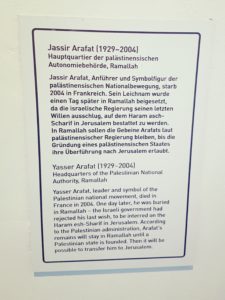

Das Trauerspiel beginnt schon im ersten Ausstellungsraum. Jassir Arafat sei Anführer und “Symbolfigur der palästinensischen Nationalbewegung” gewesen, kann man dort auf einer Plakette lesen. Was die Kuratoren leider nicht erwähnen: Neben seiner Arbeit als “Symbolfigur der Nationalbewegung” verbrachte der Mann auch noch den ein oder anderen Nachmittag damit, Mordpläne gegen Juden zu schmieden (und sie anschließend in die Tat umzusetzen). Das aber erfährt man in der Ausstellung leider nicht. Dafür hingegen, dass die fiesen Zionisten der palästinensischen Symbolfigur selbst den allerletzten Wunsch- ein Begräbnis auf dem Tempelberg – ausschlugen. So sad!

Ein paar Schritte weiter entdeckt man dann, dass sich die Kuratoren ähnlich kreative Umschreibungen auch für jene Gruppen einfallen lassen haben, mit denen sich die Symbolfigur Arafat umgab.

“Organisationen wie Fatah und die PLO betraten die politische Bühne”, heißt es etwa über die frühen 60er-Jahre. Formal ist an diesem Satz ist nichts auszusetzen – solange man Terrorismus als die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln versteht. Der Fokus dieser „Organisationen“ nämlich lag, die älteren unter uns werden sich erinnern, weniger darauf, über Gesetzesentwürfen zu brüten oder sich in Ausschüssen zu erschöpfen. Nein, die PLO machte in der Vergangenheit vor allem mit Selbstmordanschlägen, Bombenattacken und Flugzeugentführungen Politik. Warum also haben die Ausstellungsmacher den Besuchern dieses Detail vorenthalten? Fragen über Fragen.

Aber es wäre ungerecht den Kuratoren vorzuwerfen, sie sparten das Thema Terror in ihrer Ausstellung gänzlich aus. An der ein oder anderen Ecke wird der Einsatz von Waffengewalt den Ausstellungsbesuchern durchaus vor Augen geführt: Zumeist dann nämlich, wenn es Juden sind, die die Waffen tragen.

Und wenn doch einmal ein Araber war, der zuschlug? Dann ist trotzdem der Jude dran schuld. Irgendwie.

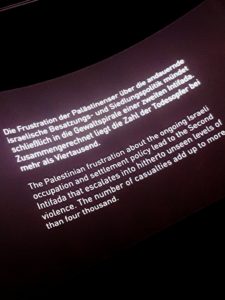

Selbst ein Gewaltorgie wie die zweite Intifada wird letztlich nur als spontane Frustreaktion auf vermeintliche israelische Gräueltaten gedeutet. Und nicht als das, was es tatsächlich war: ein von Arafat sorgsam geplantes Pogrom.

Überhaupt scheint es den Juden mit der Gewalt zu gehen, wie den Pilzen mit den Flechten: Beide leben in enger Symbiose. Diesen Eindruck zumindest muss man gewinnen, wenn man einen Blick auf die Ausstellungsmonitore wirft. Wann immer dort ein Tallit zu sehen ist, sind Worte wie “Krieger” …

… “Kämpfer” …

… oder “Streitmacht” nicht weit.

Auch Juden ohne Bart scheinen, so legt es die Ausstellung nahe, in einem Anti-Agressions-Training besser aufgehoben, als in der israelischen Hauptstadt.

Auch Juden ohne Bart scheinen, so legt es die Ausstellung nahe, in einem Anti-Agressions-Training besser aufgehoben, als in der israelischen Hauptstadt.

Sie haben das Bild nicht verstanden und haben auch keine Ahnung, wer Meir Kahane ist? Dann wollen wir ein bisschen näher zoomen …

Davidstern auf Patrone: Got it?

Davidstern auf Patrone: Got it?

Auf Empathie hingegen können Juden in der Ausstellung bloß dann hoffen, wenn sie mit dem Zionismus nichts am Schtreimel haben.

Den Hinweis darauf, dass es sich bei den Pappaufsteller-Orthodoxen um eine extremistische Antisemitenclique handelt, sucht man im Museum übrigens vergeblich.

Die Palästinenser hingegen zeigt die Ausstellung häufig als Opfer zionistischer Aggressionen. Nehmen wir etwa Abu Issam, einen 85-Jährigen, der als Teil einer Videoinstallation über seine Vergangenheit spricht. Seine Familie habe während des Unabhängigkeitskrieges 1948 sein Heimatdorf Lifta verlassen müssen und nie wieder betreten dürfen, schreiben die Kuratoren. Es folgt ein Videoclip, in dem der alte Palästinenser einem orthodoxen Juden das Haus zeigt, in dem er geboren wurde.

Ergänzt wird das ohnehin rührselige Stück um den folkloristischen Teil, der niemals fehlen darf, wenn es um den zionistischen Landraub geht: das Schwelgen in Erinnerungen an die geraubten Olivenbäume nämlich. Okay, in diesem Fall sind es Granatapfelsträuche.

Doch was geschah damals wirklich? Waren es tatsächlich zionistische Räuberbanden, die ins idyllische Lifta einfielen und Abu Issams Familie vertrieben? Einer, der es wissen muss, ist der renommierte Historiker Benny Morris. In seinem Buch „The Birth of the Palestinian Refugee Problem Revisited“ schreibt er:

„Lifta was apparently told by Arab authorities to evacuate its women and children and to prepare to house a militia company.“

Verstehen Sie mich nicht falsch: Im Verlauf dieses von den Arabern losgetretenen Krieges sind schreckliche Dinge passiert. Beim palästinensischen Narrativ allerdings, dass die Zionisten ethnische Säuberungen betrieben hätten, handelt es sich einzig um eines: ein Märchen.

Es sind dabei nicht nur 85-Jährige Märchenonkel, denen man in der Ausstellung begegnet. Auch der nur halb so alte Khaled Al Sheik bekommt im Jüdischen Museum einen Videoauftritt spendiert, der von Rührseligkeit trieft – und mit Faktenferne glänzt. Der größte Traum des 42-Jährigen: einmal auf dem Tempelberg in der Al-Aksa-Moschee beten. Doch, glaubt man Al Sheik, wird es dazu niemals kommen.

Und schuld ist, Sie ahnen es bereits, der Israeli, der dem Ostjerusalemer selbst die Ausübung seiner Religion verwehrt.

Aber wie sind die Fakten? Tatsächlich erlässt die Jerusalemer Polizeibehörde für Männer unter 45 Jahre zeitweise Zugangssperren für den Tempelberg. Immer dann nämlich, wenn sie Ausschreitungen fürchtet. Sollte Al Sheik sich jedoch dazu entscheiden, den Tempelberg nicht ausgerechnet an den drei oder vier Tagen im Jahr zu besuchen, an denen das der Fall ist, steht seinem frommen Wunsch nichts mehr im Wege.

Fazit: Wer die Eltern zu Besuch hat, fährt derzeit besser nach Potsdam zur Beckmann-Ausstellung ins Museum Barberini.