Koexistenz und Hass – in Jerusalem, Ramallah und Bet El

Moderner Antisemitismus kommt oft von Muslimen, wird von Palästina-Folklore befeuert. Wir waren in Israel und der Westbank auf Spurensuche.

Antisemiten fanden stets Gründe für ihren Hass. Zur Nazizeit galten Juden ihren Feinden als minderwertig und „zersetzend“. Nun sind sie für viele Antisemiten – besonders in Gestalt des nun 70 Jahre alten Staates Israel und seiner Armee – übermächtig und böse.

In Deutschland und Europa werden wieder Auswüchse von Judenhass offenbar. In Frankreich ermordete ein Nachbar eine Holocaust-Überlebende bestialisch und zündete sie an, schon 30 000 Juden verließen in den vergangenen fünf Jahren das Land. In Deutschland werden Menschen jüdischer Herkunft beschimpft, geschlagen und bespuckt.

Die Täter haben meist muslimischen Hintergrund. Ihr Hass nährt sich aus einem irrationalen Hass auf Israel. Wenn im Nahen Osten, wie gerade an der Grenze zwischen Israel und Gaza bei einem hakenkreuzbeflaggten Sturm auf Israels Grenzanlagen Menschen getötet werden, wird dieser zusätzlich befeuert. Etwa mit Demos in Berlin-Neukölln in Solidarität mit dem „Großen Marsch der Rückkehr“.

Wir waren in Jerusalem, dem Zentrum aller drei monotheistischen Weltreligionen, in Ramallah in der palästinensisch verwalteten Westbank und in der jüdischen Siedlung Bet El genau nebenan.

Wir besuchten Ausgrabungen, Krankenhäuser, einfache jüdische und arabische Händler, Eltern eines ermordeten Jungen. Willen zum Frieden war neben arabischen Vernichtungsphantasien auf allen Seiten zu finden – aber die Hoffnung darauf ist so gut wie tot.

Eine Dohle vor dem Turm Davids. In Jerusalem hat fast jeder Stein eine Geschichte (Foto: Til Biermann)

Im Hadassah-Krankenhaus werden Terroristen und ihre Opfer behandelt

Das Hadassah-Krankenhaus Ein Kerem in Jerusalem gilt als eines der besten Krankenhäuser für Notoperationen überhaupt. Die jüdische wohltätige Frauenorganisation Hadassah mit ihren weltweit 300 000 Mitgliedern finanziert das Krankenhaus mit.

Terroranschläge haben die Ärzte zu Profis für Explosions- und Schussverletzungen werden lassen. Die jüdischen und arabischen Chirurgen und Anästhesisten behandeln nach solchen Anschlägen oft Attentäter und Opfer im selben Raum.

Auch Patienten aus der Westbank, dem, so die Hoffnung der Friedensbefürworter, zukünftigen Palästina, werden für schwierige Operationen rübergefahren. Das ist für Ärzte wie Not-OP-Chef Avi Rivkind (68) und seinem aus Jericho stammenden arabischen Anästhesisten Dr. Abu Bich (47) selbstverständlich.

Wenn man bedenkt, dass 1948, kurz vor der Gründung des Staates Israel, im zehn Kilometer entfernten, zweiten Jerusalemer Hadassah-Krankenhaus auf dem Skopusberg 77 jüdische Ärzte, Krankenschwestern und Patienten von aufgebrachten Arabern ermordet wurden, ist das jedoch besonders bemerkenswert.

Der arabische Arzt Abu Bich (47, l.) und sein jüdischer Kollege Avi Rivkind (68). Gemeinsam retten sie Araber und Juden (Foto: Til Biermann)

„Wir sind Ärzte. Wir behandeln die Menschlichkeit. Das hier ist eine Insel des Friedens“, sagt Abu Bich. Und Avi Rivkind sagt: „Das Krankenhaus ist voller Patienten aus der Westbank und dem arabischen Ost-Jerusalem. Wir sind stolz darauf.“

2005 wurde das Krankenhaus für den Friedensnobelpreis nominiert, gewann ihn nicht. Ex-US-Präsident Barack Obama (56) gewann ihn ein paar Jahre später. „Er tat viel, um Frieden zu bringen“, bemerkt Rivkind sarkastisch und meint wohl den aus den Fugen geratenen syrischen Bürgerkrieg mit Hunderttausenden Toten, 100 Kilometer entfernt.

Rivkind operierte 1996 den palästinensischen Terroristen Hassan Salameh, der zwei Busse in Jerusalem in die Luft sprengen ließ, 45 Menschenleben auf dem Gewissen hat. Bei seinem letzten Anschlag wurde er selbst schwer verletzt – wohl mit dem Ziel ein „Schahid“, ein Märtyrer zu werden.

Das war ihm nicht vergönnt. Ein Jahr lang lag der Mörder im Krankenhaus neben Juden, um für seine Gefängnisstrafe zu genesen. Rivkind schrieb 2009 über die ethischen Aspekte dieser Behandndlung des Mörders im renommierten „American Journal of Bioethics“.

„Ich habe ihn mit derselben Freude operiert, wie sonst auch“, sagt Rivkind. Kriegt er manchmal auch Anfeindung von rechten Israelis, er würde Terroristen retten? Seine Augen blitzen. „Niemand wagt es, mich anzugreifen. Ich kann sehr, sehr fies sein.“

Wie aus dem jüdischen Tempel der muslimische Felsendom wurde

Dort, wo heute in Jerusalem der muslimische Felsendom steht, band nach jüdischer Überlieferung Abraham seinen Sohn Isaak auf einen Feuerholzstapel, um ihn Gott zu opfern. Im letzten Moment stoppte ihn ein Engel und schickte stattdessen einen Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte – der Anfang vom Ende der bis dahin weit verbreiteten Menschenopfer in Stammesreligionen.

Neben dem nun muslimisch kontrollierten Felsendom steht die Al-Aqsa-Moschee, die drittwichtigste Moschee des Islams.

Die Kuppel der Al-Quds-Moschee in Jerusalem. Dort waren einst jüdische Tempel (Foto: Til Biermann)

Die Juden bauten hier zuvor ihre zwei Tempel, daher der Name Tempelberg. Der erste Tempel von König Salomo wurde im 6. Jahrhundert v. Chr. von den Babyloniern zerstört. Der Zweite 70 n. Chr. von den Römern.

Alles, was den Juden von ihrem einstigen höchsten Heiligtum bleibt, ist ein Teil der stehengebliebenen Westmauer der Tempelanlage. An den riesigen Steinquadern beten religiöse Juden bis heute und trauern um ihr verlorenes Heiligtum – daher der Name „Klagemauer“.

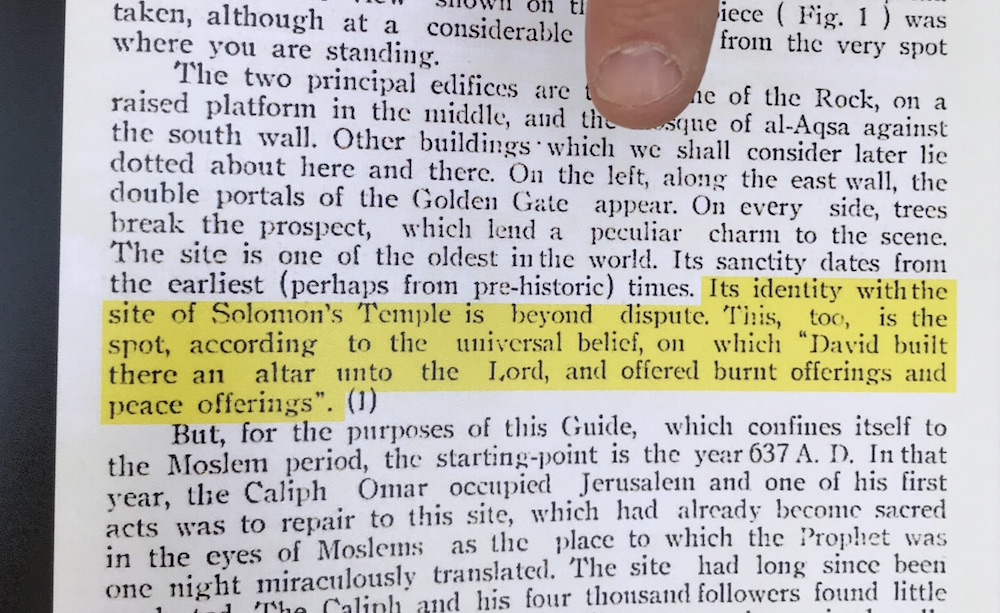

Während der Oberrat der Muslime von Jerusalem in einem Büchlein von 1930 noch schrieb, dass die Standort-Übereinstimmung des muslimischen Felsendoms mit dem Standort von König Salomos Tempel „unstrittig“ sei, hat sich diese Meinung nach der Gründung des Staates Israel geändert. Mittlerweile ist die offizielle palästinensische Lesart, dass es dort nie einen jüdischen Tempel gegeben habe.

So soll jeglicher historisch-jüdische Anspruch auf das Land abgestritten werden.

So schrieb der Oberrat der Muslime 1930 in einem Büchlein über den Standort des muslimischen Felsendoms (Foto: Til Biermann)

Funde von internationalen Wissenschaftlern in Übereinstimmung mit antiken Texten widerlegen jedoch diese neue nationalistisch-palästinensische Auffassung. Archäologen gehen davon aus, dass die „Stadt König Davids“ in einem Tal vor dem Tempelberg lag und nicht dort, wo heute die Jerusalemer Altstadt liegt.

Der Grund: Wasser. Ein vor 15 Jahren aus New York eingewanderter Israeli und Touristen-Führer, kurze Haare, Brille, sagt im jiddisch-amerikanischen Englisch, es wäre „a bit of a schlepp“ gewesen, das Wasser für das alltägliche Leben von der Quelle im Tal nach oben zu tragen.

Als Bauarbeiter 2004 in jenem Tal im hauptsächlich arabisch bewohnten Ostjerusalem eine Abwasserleitung reparieren wollten, stieß ein Baggerführer mit seiner Schaufel auf Steinplatten.

Wie in Israel üblich rückte sofort ein Team von Archäologen an, um zu schauen, was da verborgen liegt. Was sie fanden und nach und nach freilegten, ist beeindruckend: Eine gewaltige, Hunderte Meter lange Treppe, auf der die einstigen Israeliten aus von der im Tal liegenden Quelle nach rituellen Waschungen zum Tempel hinaufstiegen.

Von der Quelle unten pilgerten die Juden vor 2000 Jahren zum Tempel oben. Die Pilgertreppe wird gerade freigelegt (Foto: Til Biermann)

Als wir die noch nicht öffentliche Ausgrabung besuchen, ist kein einziger Arbeiter vor Ort. Der Grund ist tragisch: Ein jüdischer Schweißer namens Adiel Kolman war einen Tag zuvor auf dem Rückweg von der Arbeit nahe der Altstadt von einem arabischen Terroristen erstochen worden, Sirenen hallten durch die alten Mauern – einfach nur, weil er Jude war. Ein Plakat am Zugang zu den Ausgrabungen kündigt die Beerdigung des ermordeten Adiel Kolman an.

Das Podest, auf dem wahrscheinlich Jesus stand

Alle Arbeiter der Ausgrabungen sind also auf dem Begräbnis ihres ermordeten Kollegen. Deshalb begleitet uns nur der israelische Heimat- und Jerusalemminister Zeev Elkin (47), der als 19-Jähriger aus der zerfallenden Sowjetunion nach Israel einwanderte. Er stellt sich auf ein freigelegtes Podest neben der Pilgertreppe.

Da die Treppe rund 2000 Jahre alt ist, also auf die Zeit datiert wird, in welcher ein jüdischer Zimmermannssohn von seinen Anhängern zum Erlöser erklärt wurde, ist es sehr wahrscheinlich, dass Jesus auf genau diesem Podest stand, um zu predigen.

Heimat- und Jerusalemminister Zeev Elkin (47, v. l.) auf dem Jesus-Podest, sein Beschützer und der Touristen-Führer (Foto: Til Biermann)

In die Treppe geschlagene Löcher und Schwertfunde in der Kanalisation darunter deuten darauf hin, dass die Römer hier Juden niedermetzelten, die sich bei der römischen Erstürmung Jerusalems 70 n. Chr. im Untergrund versteckten.

Elkin, ständig beschützt von zwei Sicherheitsleuten, glaubt nicht an die Zweistaatenlösung. „Die Statistiken der letzten rund 20 Jahre zeichnen ein trauriges Bild. Bis zum Oslo-Friedensprozess von 1993 wurden 1000 Israelis getötet. Seit Oslo waren es schon 1500.“ Seine Meinung: Das Friedensangebot der Israelis wurde von radikalen Palästinensern als Schwäche aufgefasst.

Der aus New York eingewanderte Touristenführer mit der Brille hätte gerne Frieden. Aber eine Voraussetzung dafür sei, historische Tatsachen anzuerkennen, sagt er. Und: „Ich habe kein Problem damit, zu sagen, dass der Felsendom eine wichtige Rolle im muslimischen Glauben spielt. Ich warte auf den Tag, dass Muslime das gleiche über den jüdischen Tempel sagen. Aber das tun sie nicht.“

An einer Mauer vor der Tür zu den Ausgrabungen hat jemand die Worte „Allah akbar“ – „Allah ist größer“ gesprüht. Jemand ist offenbar nicht glücklich über die Forschungen.

Das Damaskus-Tor

Hinter dem Damaskus-Tor, dem Tor, das aus der Jerusalemer Altstadt Richtung der syrischen Hauptstadt Damaskus weißt, verkaufen alte Frauen Gemüse und Kräuter.

Fünf israelische Soldaten stehen mit Gewehren und Rauchgasgranaten hinter einem Gatter und beobachten die Szenerie. Schon oft wurden hier jüdische Passanten Opfer von Anschlägen, meistens Messerstichen. Oft kommt es hier zu Unruhen nach dem muslimischen Freitagsgebet in der Al-Aqsa-Moschee.

Am Rande der Gasse arbeitet Ala (24) in einem Handyladen, ein freundlicher, gemütlicher Typ mit Vollbart. An der arabischen Al-Quds-Universität – Al-Quds ist die arabische Bezeichnung für Jerusalem – machte er einen Bachelor-Abschluss in Geschichte und Archäologie.

Aber einen Job findet er damit nicht, verbringt stattdessen seine Tage für 150 Schekel (35 Euro) pro Schicht im Shop. Er will einfach ein gutes Leben, sagt er. „Es gibt auch gute Israelis. Aber auf meine Bewerbungen wird nie geantwortet“, führt er in brüchigem Englisch fort. Er lernt jetzt Hebräisch, um einen guten Job zu bekommen.

Israelische Soldaten beim Damaskus-Tor. Der Soldat ganz links trägt Rauchgranaten in der Weste (Foto: Til Biermann)

Denn obwohl er in Jerusalem geboren wurde, hatte er nicht viel Kontakt zu jüdischen Israelis und ihrer Sprache. Die Trennung der jüdischen und arabischen Stadtteile in Jerusalem ist ziemlich exakt. In einem Straßenzug des Stadtteils Abu Tor etwa, nur ein paar hundert Meter vom jüdisch dominierten alten Jerusalemer Bahnhof entfernt, leben fast nur Araber.

Eines der wenigen jüdischen Häuser im Viertel, erkennbar an einer israelischen Flagge und weißen statt schwarzen Wassererhitzern auf dem Dach, ist von einem hohen Zaun umgeben und wird rund um die Uhr bewacht.

Wenn die Bewohner rausgehen – und sei es nur um eine Mülltüte zur Tonne auf der Straße zu tragen – begleitet sie ein Wachmann. Zu groß ist die Angst vor Gewalttaten.

Ramallah, der „Gotteshügel“

Ramallah (arabisch für „Gotteshügel“, 33 000 Einwohner) liegt 20 Kilometer nördlich von Jerusalem und genau neben der jüdischen Siedlung Bet El (hebräisch für „Haus Gottes“, 7000 Einwohner).

Wer für umgerechnet 1,70 Euro den Bus von Jerusalem nimmt, passiert die Grenze zur Westbank, die von der Palästinensischen Autonomiebehörde unter Mahmud „Abu Mazen“ Abbas (83) verwaltet wird.

Eine etwa fünf Meter hohe Mauer trennt die Westbank von Israel seit 2002. Nachdem bei der Zweiten Intifada Busse und Cafés in Israel regelmäßig von Selbstmordattentätern in die Luft gesprengt wurden, baute Israel die 759 Kilometer lange Sperranlage.

Die Zahl der Anschläge und der ebenfalls verlustreichen Vergeltungsschläge ging daraufhin drastisch zurück. Schließlich konnten Attentäter nicht mehr einfach mit einem Sprengstoffgürtel in ein Auto steigen und quasi unbehelligt nach Tel Aviv, Jerusalem und Haifa fahren. Auf großen Schildern steht, dass die Einfahrt für israelische Staatsbürger hochgefährlich und verboten ist.

Hinter der Mauer ist der Boden staubig, fast kein Baum ist zu sehen, nur Zweckbauten aus Beton, Wohnhäuser und Läden. Ein Graffito auf der palästinensischen Seite der Mauer fordert mit „Free Barghuti“ die Freilassung von Marwan Barghuti (58) aus israelischer Haft.

Grafitti auf der West Bank-Seite der Sperrmauer (Foto: Til Biermann)

Er wurde von israelischen Sicherheitskräften 2002 als einer der Drahtzieher der Zweiten Intifada festgenommen und verbüßt eine fünffache lebenslange Freiheitsstrafe plus 40 Jahre wegen mehrfachen Mordes.

Der deutsche Mobilfunkanbieter „1&1“ grüßt in einer SMS mit „Willkommen in Palästina“. Die Firma erkennt dieses Land also offenbar schon an. Bei israelischen Rechten heißt es biblisch Judäa und Samaria.

In Ramallah sind tagsüber – wenn die Bewohner der umliegenden Ortschaften zum Arbeiten und Einkaufen kommen – um die 200 000 Menschen, heißt es. Tatsächlich quellen die Straßen über vor Menschen. Läden bieten „Free Palestine“-Shirts und gefälschte Markenklamotten. Ramallah gilt manchen als die de facto Hauptstadt eines einstigen Palästinas, in Teilen modern und wohlhabend.

Alaa (25) ist Inhaber eines Geschäfts für Oliven, sauer eingelegtem Gemüse und Nüssen. „Für mich wäre es das Beste, wenn wir Frieden mit Israel machen“, sagt er. „Es gibt keinen anderen Weg. Das Leben in Ramallah ist gut.“ Es gäbe viele, die sagen, ein Frieden wäre nicht möglich, aber Alaa bezieht die Hälfte seiner Waren aus Israel, hat viele israelische Geschäftspartner und schätzt diese.

„Wir können ohne die gar nicht leben“, sagt er. 70 Prozent der jüdischen Israelis, so schätzt er, seien gute Leute, die Frieden wollen. Seine Eltern leben in Brasilien, er hat Familie in Kalifornien und eine US-Greencard, studierte an der Bir Zait Universität nördlich von Ramallah Politikwissenschaften und Journalismus, spricht gutes Englisch.

Aber er lebt trotzdem im staubigen Ramallah und verkauft Oliven. „Hier, jani (arabisch: ‚schau her‘), ist mein Dorf, mein Herz“, sagt er. Alaa bietet einen Kaffee mit dem Gewürz Cardamom an.

Der Junge, der den Bohnensaft in einer metallenen Kanne hereinbringt, ruft etwas mit „Yahud“ – das arabische Wort für „Jude“. Offenbar denkt er, wir seien jüdische Israelis.

Komplizierte Ohroperation im Hadassah

Ein paar Läden weiter, in einem arabischen Späti, fragen wir den Verkäufer, was er vom israelischen Krankenhaus Hadassah hält. „Ich bin auch Feuerwehrmann beim palästinensischen Militär, deswegen darf ich nicht nach Israel“, sagt er.

„Aber mein kleiner Bruder wurde im Hadassah am Ohr operiert.“ 100 000 Schekel (23 000 Euro) habe sein Vater dafür per Kredit aufbringen müssen. Anders als bei Notoperationen und Krebsbehandlungen übernimmt die Palästinensische Autonomiebehörde bei solchen nicht überlebensnotwendigen Eingriffen nicht die Rechnung.

Die hochkomplizierte Operation, bei dem ein Soundprozessor mit zwei Mikrophonen mit dem Gehör seines kleinen Bruders verbunden wurde, hätte ein Krankenhaus in der Westbank nicht leisten können. Der Späti-Verkäufer zeigt ein Handy-Foto des glücklichen, hörenden Jungen im israelischen Krankenhaus.

Märtyrer-Memorial in Ramallah. Daneben der verstorbene Palästinenserführer Yassir Arafat, der den muslimischen Felsendom symbolisch beschützt (Foto: Til Biermann)

Dr. Baseem Naser (73), dichter, grauer Schnurrbart, hager, ist Rechtsanwalt und betreibt seit zehn Jahren einen Laden für Schreibwaren in Ramallah. Er studierte einst in Kairo, seinem Vater wurden im Hadassah die Augen operiert, seinem Bruder ein Krebsgeschwür entfernt.

Die Erzählungen des jüdischen Chirurgen Avi Rivkind und seines arabischen Kollegen Abu Bich stimmen also.

„Es gibt keine andere Möglichkeit als Frieden“, sagt der alte Naser. „Ich hätte gerne Freunde in Israel, wenn es einen gerechten Frieden gäbe.“ Er glaubt, dass Abbas „Abu Mazen“ der richtige Mann für den Frieden ist.

Hamas-Anhänger – die Feinde des Friedens

Der Busfahrer Motasser (26), schwarzer Vollbart, weißes Hemd, den wir auf einem Marktplatz treffen, sieht das anders. Er steht für eine andere Strömung in der arabischen Gesellschaft – die keinen Frieden will, außer einen Friedhofsfrieden, bei dem es kein jüdisches Leben mehr in der Region gibt.

Frieden sei nicht möglich, sagt er, denn Palästina – und damit meint er das ganze Land vom Libanon bis nach Ägypten – gehöre den Palästinensern. „Die Juden können nicht bleiben, sie sollen zur Hölle gehen“, sagt er. Und Abbas „Abu Mazen“ sei ein „Mutterficker“.

Motasser ist Anhänger der Hamas, die im Gazastreifen, nominell unter Verwaltung der Palästinensischen Autonomiebehörde, das Sagen hat. Mitglieder von Mahmud Abbas’ Fatah-Partei wurden im Gazastreifen 2006 nach dem Rückzug der Israelis, nach dem Wahlsieg der Hamas in Säcke gebunden lebendig von hohen Häusern geworfen.

Auch in einem Schawarma-Imbiss, köstliche Speisen, Palästina-Karte ohne Israel an der Wand, unfreundliche Bedienung, ist man der Hamas zugetan. Schawarmaspieß-Säbler Hassan (40) sagt: „Israel tötet jeden Tag. Seit er klein ist, versucht ‚Abu Mazen‘ mit den Israelis zu verhandeln und schafft nichts.“

Märtyrer-Denkmäler und Plakate, die bei Anschlägen gegen Israelis oder bei Gefechten mit der Armee getötete Palästinenser feiern, kleben an vielen Wänden in Ramallah. Über dem Namen und dem Foto des palästinensischen Märtyrers Bassel el-Araj steht „Keine Vergebung“.

Ein israelischer Sicherheits-Experte bestätigt eine weitverbreitete Hamas-Anhängerschaft auch in der Westbank. Er glaubt, dass nach einem Rückzug der israelischen Streitkräfte aus der Westbank das Gleiche passieren würde, wie 2006 in Gaza: „Der einzige Grund, weshalb die Palästinensische Autonomiebehörde noch an der Macht ist, ist die israelische Armee. Hamas-Anhänger würden ‚Abu Mazen‘ nach einem Rückzug innerhalb von 24 Stunden köpfen.“

Tatsächlich verschiebt Abbas mit verschiedenen Begründungen Neuwahlen nunmehr seit 13 Jahren. Seine berechtigte Angst: Ein Sieg der Hamas. Vor einem Büro der Palästinensischen Autonomiebehörde hält Ibrahim (33) auf einem Bürostuhl Wache. Vor ihm verkauft ein junger Mann einen Berg Erdbeeren. Ibrahim ist wütend.

Ein Sicherheitsmann der Palästinensischen Autonomiebehörde (r.) in Ramallah vor einem Berg Erdbeeren (Foto: Til Biermann)

Der Sohn eines Onkels, zehn Jahre alt, habe bei der freitäglichen Demonstration am Zaun zu Bet El ein israelisches Gummigeschoss ins Auge bekommen, nur weil er da mit seinem BMX rumgefahren sei. „Wir bekamen keinen Zugang nach Israel, um ihn ins Hadassah zu bringen“, sagt er.

„Wir haben ihn dann nach Jordanien gefahren, aber unser Geld reichte nicht. Er hat jetzt sein Augenlicht auf einer Seite verloren.“ Das größte Krankenhaus von Ramallah war nicht in der Lage, das Auge des Jungen zu retten.

Im größten Krankenhaus von Ramallah

In das Krankenhaus kann man einfach so reinspazieren. Die Empfangshalle mit dem runden Tresen im Erdgeschoss, wo Patienten angemeldet werden, ist gleichzeitig ein Behandlungszimmer. In mit Tüchern abgetrennten Verschlägen am Rand liegen etwa 15 Patienten. Es hat etwas von einer Bahnhofshalle.

Eine Frau wird in einem Plastikstuhl reingetragen, ein bewusstloser Mann von zwei Männern unter die Achseln gepackt. Nachdem wir uns als Journalisten zu erkennen gegeben haben, bittet uns der Chef der Notfallaufnahme, Dr. Khaled Khassib (43), in sein Büro. Über seinen Computer-Monitor hat er als Schutz eine durchsichtige Plastiktüte gezogen.

Er ist sein sehr freundlicher Mann. Die meisten Fälle, die er hier behandeln lässt, ähneln denen westlicher Länder. Erhöhter Blutzucker, Autounfälle. Dazu kommen Fälle, die mit der israelischen Besatzung zusammenhängen: Schussverletzungen und Tränengasreizungen.

Khassib arbeitet seit 17 Jahren im Krankenhaus. Hat es hier auch schon mal einen jüdischen Patienten gegeben? Er denkt nach. „Ja, einmal. Vor etwa vier Jahren kam eine jüdische Frau mit Wehenhier rein und gebar ein Kind.“

Khassib ist ein Mann des Friedens. „Wir müssen in der Wirklichkeit leben“, sagt er. „Zu sagen: Alles ist Palästina oder alles ist Israel, ist dumm. In der Wirklichkeit leben wir alle hier. Viele unserer Ärzte haben in Israel studiert, die meisten der Ärzte im Hadassah-Krankenhaus sind Palästinenser.“ Ähnlich äußerte sich gerade der saudische Kronprinz Mohammed Bin Salman (32). Israelis und Palästinenser hätten ein Recht auf ein eigenes Land, sagte er überraschend.

Ramallah-Krankenhaus: Direkt hinter dem Empfangstresen liegen die Patienten in Verschlägen (Foto: Til Biermann)

Als wir wieder vor dem Haupteingang des Krankenhauses stehen, kommt ein Sekretär auf uns zu und bittet uns in den Keller, zum Pressebüro. Man beäugt uns misstrauisch, fürchtet womöglich, wir kämen vom Geheimdienst.

Nachdem wir unsere Presseausweise gezeigt haben, bricht nach und nach das Eis. Ein PR-Mann will anonym bleiben, weil wir uns nicht ordentlich angemeldet haben und redet dann doch von Einschränkungen durch die Besatzung.

„Wir dürfen seit dem Oslo-Abkommen keine Tunnel und Brücken bauen“, sagt er. Aber was ist mit der Brücke, die ein paar Meter über ihm zwei Gebäude des Krankenhauses verbindet? „Das ist eine Ausnahme.“

Was ist mit den Patienten, die nach Israel kommen? „Das macht Israel extra, um uns in einer Abhängigkeit zu halten.“

Die „Berlin Bar“ von Ramallah

In der „Berlin Bar“, gegründet 2016 in Ramallahs hippen Tahta-Stadtteil, arbeitet Abdallah „Ace“ (22) als Barmann. Er hat schwarze Rastazöpfe und spricht perfekt Englisch, Hebräisch, Arabisch und Russisch. „Ich würde am liebsten nach Berlin im Sommer, Film studieren“, sagt er. „Denn dieses Land ist beschissen, dass weißt Du als Journalist.“

Abdallah kommt aus Qualqilia, einer Stadt in der Westbank, die komplett von einer israelischen Mauer umschlossen ist. Von einer israelisch-russischen Ex-Freundin lernte er Hebräisch und Russisch – innerhalb von sieben Monaten.

Mit einem Ein-Tages-Visum für das Gebet in der Al-Quds-Moschee in Jerusalem war er nach Israel gelangt und einfach dageblieben. Das Visum war notwendig, denn seit der Zweiten Intifada dürfen Palästinenser aus der Westbank nicht mehr ohne Weiteres rüber.

Da er Skater ist, kam er in der nördlichen Hafenstadt Haifa bei anderen Skatern unter und arbeitete in einer Bar, viele Gäste hielten ihn für einen Amerikaner. Sein Englisch hatte er da bereits in New York gelernt, wo er an einer Filmschule angenommen worden war – aber sich letztendlich die Studiengebühren nicht leisten konnte.

Die Berlin Bar in Ramallah – laut dem Betreiber wird in der Stadt viel gefeiert (Foto: Til Biermann)

„Nach sieben Monaten in Haifa musste ich einfach wieder nach Hause. Und meine damalige Freundin ist für zwei Jahren in die Armee gekommen. Wir mussten uns trennen, obwohl wir uns liebten. Das ist schlimmer als schlecht“, sagt er.

Er, ein sympathischer, intelligenter junger Mann, wünscht sich, dass alle Araber und Juden in Frieden in einem Staat leben könnten. „Die Juden wurden entschädigt dafür, was mit ihnen in Europa gemacht wurde. Die Palästinenser sollten auch dafür entschädigt werden, was ihnen in den vergangenen 70 Jahren passierte.“ Seine Eltern sind traditionelle Muslime, von seiner Arbeit in der Alkohol-Bar wissen sie nichts.

Er will Künstler sein, Ingenieure und Ärzte, wie es sich seine Eltern für ihn wünschten, gäbe es bei den Palästinensern genug. „Ehrlich: Ich würde gerne die Welt sehen, aber ich habe keine Hoffnung mehr. Alles, was von Palästina übrig ist, sind ein paar Städte.“ Einer wie er könnte es wohl überall schaffen – wenn er dürfte.

Aber auch die Berlin Bar befindet sich in einer Blase. Ein Bier kostet 20 Schekel (4,60 Euro) – und ein Gehilfe von Abdallah, ein Araber, der kein Englisch spricht, bekommt für einen ganzen Tag Arbeit 70 Schekel (16 Euro).

Die Decke des Schankraums ist mit Blechen überzogen. Das soll an provisorische Behausungen in Flüchtlingslagern nach der „Nakba“ erinnern, der „Katastrophe“. So bezeichnen manche Palästinenser die Gründung des Staates Israel im Mai 1948.

Den Teilungsplan der UNO für das britische Mandatsgebiet Palästina zwischen Juden und Araber hatten sechs Armeen arabischer Nachbarländer mit Krieg beantwortet. So endete Israels Neugeburt nach der römischen Vertreibung für manche Araber nach dem erfolglosen Angriff mit neuen Existenzen in Israels Nachbarländern.

Der Besitzer der Bar, Sam Katkuda (50), spricht ein Wiener Deutsch, da er teilweise in einem Internat in Österreich aufwuchs. Er hofft, dass die Mauern in Israel fallen werden, wie einst die Berliner Mauer, dass die Gegend dann blühen würde wie Berlin nach dem Mauerfall – auch deswegen hat er der Bar diesen Namen gegeben.

Wobei er einen Unterschied nicht anspricht. Die Berliner Mauer war von der DDR gebaut worden, um DDR-Bürger einzusperren. Die Israelis bauten die Mauer, um ihre Bürger zu schützen.

Bar-Chef Sam Katkuda (50) ist ein gebildeter, weit gereister Mann. Er lebte auch lange in den USA (Foto: Til Biermann)

Katkuda: „Ramallah hat eine lebendige Nachtszene, viele Klubs. In Friedenszeiten wollen die Leute trinken, um zu feiern. In Kriegszeiten, um zu vergessen. Jetzt ist eine Ruhe vor dem Sturm. Der Krieg könnte bald wiederkommen.“

Bet El, das „Haus Gottes“

Bet El, direkt gegenüber von Ramallah, ist eine andere Welt. Ruhige Straßen, Bäumchen und Blütenduft, ab und zu weht der Ruf eines Muezzins herüber. Hier wohnen Arie (69) und Bilha (68) Bachrach in einem schönen Häuschen voller Bücher. Aries Vater, ein aus Hamburg vor den Nazis geflohener Jude, fiel kurz vor Aries Geburt beim Unabhängigkeitskrieg.

Die beiden haben fünf Kinder, 18 Enkelkinder. Aber das sechste Kind, Ohad, wurde 1995 in einem ausgetrockneten Flusslauf von Arabern erstochen. Weil er Jude war. Er wurde 18 Jahre alt.

„Die Täter wurden von der Palästinensischen Autonomiebehörde in Jericho gefasst. Aber sie wurden nur wegen ‚Störung der öffentlichen Ordnung‘ verurteilt und sofort wieder freigelassen“, sagt Bilha. Die Bachrachs kamen 1979 nach Bet El, kurze Zeit nach Gründung der Siedlung. Anfangs lebten die Bewohner in Barracken.

Das Grab von Ohad auf dem Friedhof der Siedlung ist von Steinen übersäht, da liegen viel mehr als auf den anderen Gräbern. Nach jüdischem Brauch legt man beim Besuch einen Stein auf das Grab, um an den Auszug aus Ägypten zu gedenken.

Als die Juden damals laut Bibel nach der Sklaverei 40 Jahre durch die Wüste irrten, legten sie Steine auf die Gräber der im Sand vergrabenen Verstorbenen, damit keine wilden Tiere sie ausgraben könnten.

Seit fünf Jahren trennt eine Mauer Bet El von Ramallah, da die Gefahr von Anschlägen zunahm. Ein Tor in der Nähe von Bilhas und Aries Haus wird zu Ehren des ermordeten Sohnes „Ohad-Tor“ genannt, Kameras überwachen die Lage.

Bilha (68) und Arie (69) und Bachrach. Das Hochzeitstuch hinter ihnen wurde ihrem ermordeten Sohn gewidmet (Foto: Til Biermann)

Früher, vor dem Abkommen von Oslo, gingen die Bachrachs nach Ramallah zum Einkaufen. „Ich ließ unsere beiden ersten Kinder da beim Schlachter, der passte auf sie auf, während ich Besorgungen machte. Ich ließ mein Auto da reparieren“, erzählt Arie. Wenn er, ein gläubiger Jude, das Nachmittagsgebet machen wollte, überließ ihm ein Kleidungshändler die Umkleidekabine.

Das Steinewerfen und Granatenangriffe der Palästinenser habe erst 1993 mit dem Friedensabkommen angefangen. „Alles hörte mit dem Frieden auf“, sagt Arie. Seitdem ist Ramallah für die Juden von Bet El tabu.

Bilha sagt, sie würde die Araber nicht hassen, trotz des Mordes an unserem Sohn. „Wir wollen Frieden, denn wir haben viel zu verlieren. Aber ich glaube nicht, dass die Araber jemals zustimmen werden.“

Arie fügt hinzu: „Alles hat eine Dynamik. Wer hätte zwei Tage vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion gedacht, dass das passieren würde?“ Einen unverhofften Frieden könnte es also auch geben. Aber wirklich daran glauben, tut er nicht, sagt er traurig.

Arie ist Chemiker, arbeitet in einer Apotheke und hat seit seiner Geburt Israel nicht verlassen. Er ist eng verbunden mit seinem Land, lässt in der Regel keines der drei täglichen Gebete in der Synagoge aus. Bilha, sie war schon in Kanada und Japan, lacht. „Er will nichtmal nach Haifa.“

Bilha ist Psychotherapeutin und hilft Hinterbliebenen von Terroropfern und gefallenen Soldaten. Schließlich weiß sie selbst, wie sich das anfühlt, einen nahen Menschen zu verlieren.

Das Grab von Ohad. Unten steht: „Von Terroristen ermordet, als er durch den Wadi Kelt wanderte“ (Foto: Til Biermann)

„Ni shtey do mi di Wägele“ in Mea Schearim

In Mea Schearim, einem jüdisch orthodoxen Viertel Jerusalems, hört man noch viel Jiddisch auf den Straßen. Denn manche der Strenggläubigen wollen das heilige Hebräisch nicht für die schmutzigen Dinge des Alltags benutzen.

Also sprechen sie dafür im mittelhochdeutschen Dialekt, den die Juden im Mittelalter auf ihrer Wanderung gen Osten aufschnappten. Es klingt ein wenig wie schwäbisch.

Als ein großer, hagerer Apfelsinenhändler mit grauen Augen an seine Ware will, aber zwei Mädchen mit einem Kinderwagen davorstehen, ruft er: „Ni shtey do mi di Wägele!“.

Es ist Freitagmittag, die Menschen hier sind in Eile, denn der Schabbat naht, wenn die Sonne untergeht, müssen alle Einkäufe erledigt, alles Essen gekocht sein.

Rabbi Mosche Flumenbom (60) sitzt in seinem Judaika-Geschäft, hinter ihm und neben ihm Kipas, religiöse Kopfbedeckungen und Mesusot, Schächtelchen mit Bibelversen, welche gläubige Juden an ihre Türpfosten anbringen.

Er wanderte 1982 aus New Jersey (USA) nach Israel aus. „Aliyah“ nennt man das auf Hebräisch, „Aufstieg“. Seine Eltern, polnische Juden, überlebten die Nazi-KZs. Er redet Hebräisch mit leichtem amerikanischen Akzent.

Rabbi Mosche Flumenbom (60) in seinem Geschäft „HaSofer“ (Foto: Til Biermann)

„Wenn die Araber wirklich Frieden haben wollten, würden sie ihn kriegen. Wer wirklich etwas Gutes will, bekommt Gutes“, sagt er. „Ich beschuldige nicht die einfachen Araber auf der Straße. Aber ihre Führung kümmert sich nur um ihren eigenen Tussik (jiddisch-hebräisch für ‚Hintern‘).“

Seine Eltern seien selbst Flüchtlinge gewesen, mit Nichts nach Amerika gekommen. Sie bauten sich ein neues Leben auf, sein Vater wurde Bauer. „Es gibt heute keine Flüchtlingslager mehr mit Juden. Weil sie aufgenommen wurden“, sagt er – im Gegensatz zu den Palästinensern, die in vielen arabischen Ländern immer noch in mittlerweile zu Städten angewachsenen Lagern leben. Mit den Dollar-Milliarden, welche sie von den Vereinten Nationen bekommen, würden sie jedoch keine Schulen bauen, sondern Waffen kaufen, sagt er.

Ein junger amerikanischer Jude kommt mit seinen Eltern in den Laden. Er besucht eine religiöse Talmud-Torah-Schule in den USA und braucht neue Gebetsriemen. Flumenbom sagt ihm, worauf er beim Anbinden der Riemen achten muss: „Ein druckfreies Leben beginnt mit drucklosen Riemen!“

Ein anderer, älterer Religiöser kommt rein und lässt eine kleine Mesusa-Gebetsrolle auf Fehler überprüfen. Flumenbom hält sie ins Licht und entdeckt ein, zwei winzige Löcher. Beide beraten sich dann, ob die Gebetsrolle nun entweiht sei oder nicht.

Israelische Soldaten ruhen sich neben der Jerusalemer Altstadt nahe der Klagemauer im Schatten aus (Foto: Til Biermann)

Dann redet er weiter. Natürlich gäbe es auch in Israel Menschen, die den Arabern Böses wollen und keinen Frieden. „Bei uns verurteilt der Staat diese Leute. Die palästinensische Führung feiert ihre Extremisten.“

Dieser Text erschien zuerst bei B.Z. und BILD.