Anorexia Germanica

Die Deutschen lieben ihr Essen. Noch lieber mögen sie es nur, sich vor dem Essen anderer Kulturen so richtig zu ekeln. Das freilich ist völlig deplatziert.

Rassismus ist ein komplexes Gefühlsgemenge. Und neben so ausgiebig analysierten Bestandteilen wie Hass und dem eigenen Minderwertigkeitskomplex, neben der Selbstsucht, der Angst und dem Unverständnis vor dem Fremden steht dann auch noch: der Ekel. Der Ekel nicht nur vor dem Geruch, dem Aussehen, der Hygiene des Fremden selbst, sondern ganz besonders vor seinem Essen.

Essen ist das Kulturgut, welches Menschen am Leichtesten aus ihrer Heimat mitnehmen können, das, was sich auch Jahrzehnte nach der Flucht oder der Auswanderung wieder und wieder reproduzieren lässt, wenn das Heimweh zu stark wird, wenn man Trost braucht oder etwas feiern möchte. Auch, wenn die Eltern der ersten Migrationsgeneration ihren Kindern oft nichts vererben können und diese sich vom alten Wertesystem abwenden, die Kultur der neuen Heimat immer weiter adaptieren: Die Esskultur bleibt zumeist.

Essen ist nicht nur psychisch, sondern auch physisch die Lebensader der Familie, es ist das, wovon der Körper der nächsten Generation sich buchstäblich nährt. Wenn Menschen suggeriert wird, dass ihre Esskultur ekelhaft und falsch sei, dann trifft das somit ihre Familie an der Wurzel: Ihr Körper, ja ihre ganze Existenz ist etwas Dreckiges, Ekelhaftes, etwas, wofür man sich schämen muss.

Von Frosch-, Spaghetti- und Hundefressern

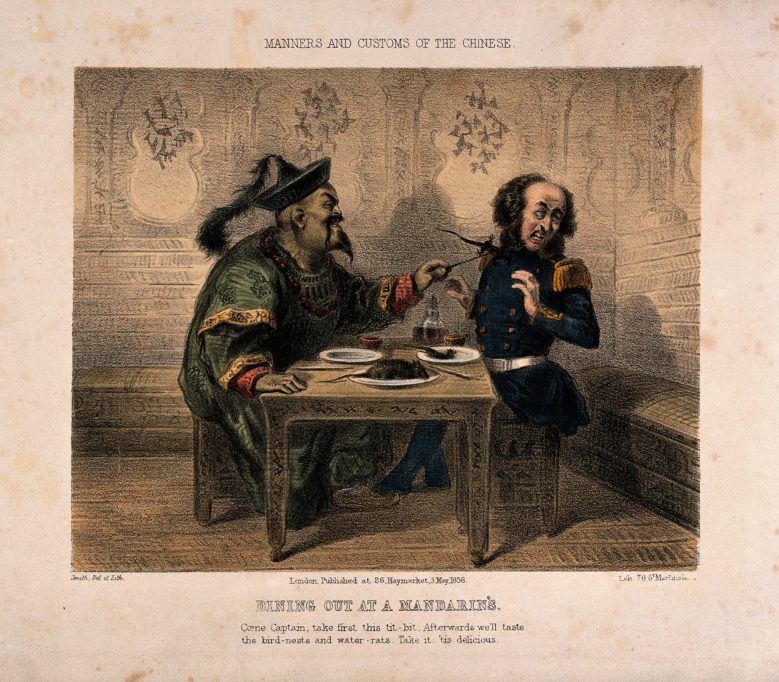

Der Deutsche als der heikle Esser Europas hat aus dieser Form des Rassismus einen Sport gemacht. Schon als man in Hamburg noch bereitwillig Kutteln aß, war der Erzfeind im Westen bereits das Ziel kulinarischer Tiraden. So bemerkte die politische Zeitschrift „Nemesis“ im Jahr 1814, dass der Franzose in zeitgenössischen Karikaturen durchweg als abgemagerter Froschfresser erscheinen würde. Zwei Weltkriege haben an diesem Image nichts geändert. Selbst auf der Facebook-Seite von „arte“ merkt man schnell, dass beim Essen die deutsch-französische Freundschaft abrupt ihr Ende findet: Unter Videos über die Liebe der Franzosen zum Schalen- und Krustentier, zur Innerei und zur Amphibie suhlt sich die selbsterklärte deutsche Bildungselite im Ekel. Nun können die Franzosen sich gegen derlei lächerliche Anwürfe ganz gut wehren, zumal das kulinarische Ödland Deutschland sich selbst genügend herauszustreichende Blößen gibt.

Kritisch wird es aber, wenn die internationale Stichelei nicht mehr auf Augenhöhe stattfindet. Wenn Menschen als kulinarische Minderheit im Land leben und für ihr Essen gehänselt und gebrandmarkt werden, hört der Spaß auf. So waren die italienischen „Gastarbeiter“ für die Deutschen die „Spaghettifresser“, später kamen die „Kümmeltürken“ hinzu (angesichts der eigentlichen Herkunft des Wortes eine besonders dämliche Bezeichnung), und schließlich mussten Einwanderer aus asiatischen Ländern sich ständig den Unfug über den Verzehr von Katzen und Hunden anhören. Die Beschämungstaktik funktioniert: Wenn ich als Kind zu Mitschülern mit Migrationshintergrund nach Hause ging, wurde meistens lieber eine Tiefkühlpizza in den Ofen geschoben. Die Eltern hatten nämlich bereits die Erfahrung gemacht, dass die deutschen Freunde ihrer Kinder mit ihrer Landesküche nichts anfangen konnten (und wollten). Diese Scham schneidet Familien mit Migrationshintergrund von einem wichtigen Teil des gesellschaftlichen Lebens ab: Man überlegt sich zweimal, ob und welche deutschen Freunde man zum Essen einladen kann oder was man seinem Kind zum Klassenfrühstück mitgeben kann.

Ekeltourismus

Besonders perfide sind in diesem Zusammenhang Unterhaltungsformate im Fernsehen und auf Youtube, bei denen die Delikatessen anderer dem wohligen Ekel des Zuschauers preisgegeben werden. Der stolze Kontaktmann vor Ort präsentiert einen Leckerbissen, den sich viele seiner Landsleute nur zu Festtagen leisten können, der „Reporter“ dagegen stellt sich an, als sähe er dem Tod ins Auge. Heldenhaft nimmt er eine lokale Delikatesse zu sich, aber er würgt und übergibt sich fast dabei, trinkt jede Menge hinterher, während aus dem Off süffisant darüber kommentiert wird. Der lokale Guide, der nun sichtlich verlegen zusieht, hat überhaupt keine Möglichkeit, dieser Demütigung etwas entgegen zu setzen oder sich über das Verhalten seines Gastes zu äußern.

Man gießt genüsslich Hohn und Spott über die Sitten und Gebräuche der Wilden. Vielleicht wird noch erwähnt, dass sie zu arm seien, um sich etwas Besseres zu leisten, dass ein drolliger Aberglaube mit dem Verzehr verknüpft sei oder dass das alles ohnehin hygienisch recht bedenklich sei. Wer kümmert sich bei den Hottentotten schon um Sauberkeit? Bei jedem anderen Thema wäre eine solche Darstellung einer fremden Kultur ein Skandal.

Für den amerikanischen Kulturraum arbeitet die Netflix-Serie „Ugly Delicious“ diesen Themenkomplex auf. Unter anderem geht es um das gespaltene Verhältnis der Nicht-Latino-Bevölkerung zum mexikanischen Essen, dem zum einen mangelnde Hygiene unterstellt wird, das aber ähnlich dem Döner andererseits ein schnell verfügbares Fast-Food ist, auf das die Mehrheitsbevölkerung gerne zurückgreift; und ganz nebenbei ist es auch noch ein politisch aufgeladenes Symbol des Kontakts zwischen den „Einheimischen“ und den rezenteren Migranten. Thematisiert werden auch das „mystery meat“ in ragoutlastigen Einwanderer-Küchen (Chinesisch, Lateinamerikanisch, Indisch, Arabisch), in welchem sich je nach Creepypasta mal Pferd, mal Ratte, mal Waschbär befinden soll, und das traurige Verhältnis, das Afroamerikaner nach Jahrhunderten rassistischer Klischees zu „Fried Chicken“ und zu Wassermelonen haben, bis hin zu den persönlichen Erfahrungen des Spitzenkochs David Chang, dessen Eltern aus Korea nach Kanada eingewandert waren. Er, der gefeierte Gourmet, erzählt, dass allein der Geruch seines von zu Hause mitgebrachten Essens die Klassenkameraden zu Gemeinheiten inspirierte. In einer weiteren Folge erfährt ein Raum voller verdatterter Amerikaner, dass in ihren Lieblings-Chips mehr Glutamat enthalten ist als in chinesischem Essen, von dem sie alle angeblich schreckliche Migräne bekämen – ein Mythos, der übrigens auch in Deutschland weit verbreitet ist, obwohl Mononatriumglutamat natürlich in großen Mengen in Lebensmitteln wie Tomaten, Pilzen und Rindfleisch vorkommt und außerdem, wie vielfach erwiesen, völlig unbedenklich ist. Aber wer weiß schon, was der Chinese für Chemieabfälle in seinen Fraß tut?

Unterm Tellerrand

Für David Chang jedenfalls steht am Ende seiner Dokumentation die Erkenntnis, dass die Multikulturalität seiner eigenen Küche und der Küche Amerikas generell eine große Stärke ist. Er berichtet, dass die Gastronomie oft die Branche ist, in welcher Einwanderern der Aufstieg gelingt und davon, wie Koch- und Esstraditionen oft Berührungspunkte zwischen den Kulturen werden können und sogar dazu führen, dass die Mehrheitsgesellschaft sich mit einer Einwandererkultur solidarisiert.

Was schon den Amerikanern nur schonend beizubringen ist, ist in Deutschland noch viel, viel schwieriger, denn wir haben dem Anschein nach eine besondere Leidenschaft zum Ekel. Dabei machen wir auch vor unserem eigenen Essen nicht halt: Verbrauchermagazine, die reißerisch „aufdecken“, dass in Wurst nicht nur Schnitzel drin ist, erhalten Zuspruch statt Kritik. Aus der Wohnung dringender Essensgeruch an sich ist meistens schon genug, um in einer deutschen Nachbarschaft negativ aufzufallen und es grenzt an ein Wunder, dass nach Knoblauch zu riechen hierzulande keine Straftat ist. Auch beim Versuch, internationale Obst- und Gemüsesorten zu finden, tut man sich im mickrigen Angebot des durchschnittlichen Supermarkts schwer: In vielen Winkeln des Landes kann man von Topinambur, Okra, Yams oder Kochbananen nur träumen. Außerdem sind auch diese Exoten natürlich Gegenstand des medialen Alarmismus, denn sowohl Ökobilanz als auch Schadstoffbelastung sind beim ausländischen Ekelkram sicher grauenhaft. Das alles macht es unseren Einwanderern nicht leichter. Am Ende setzen sich allenfalls die konsensfähigen, germanisierbaren Anteile einer Küche durch, und Lokale führen für die Gäste aus dem Herkunftsland heimlich eine zweite Speisekarte.

Lieber das halbe Tier wegwerfen

Eine ganz besondere Hassliebe allerdings verbindet den Deutschen mit Fleischprodukten. Er hat eine exklusive Präferenz für solche Filetstücke, die ihn nicht an Tiere erinnern, er vertritt eine Art Vegetarismus light. Den Rest des Ursprungstiers (Köpfe, Füße, Schwänze, Hälse, Kutteln, Herz, Nieren, Euter, Mägen, Hoden, Leber, Milz) exportiert er dann ins Ausland, um sich hernach wiederum vor den Leuten zu ekeln, die aus seinen Abfällen Köstlichkeiten kreieren. Wir sind so tierlieb, dass wir nicht an die tierische Herkunft unseres Essens erinnert werden wollen und daher lieber das halbe Tier wegwerfen – nicht ohne zum Schluss noch jene Menschen zu verhöhnen, die das nicht tun.

Ganz nebenbei, wie so häufig bei rassistischem Verhalten, rammen die Hüter des verfeinerten Deutschen Geschmacks ihrer eigenen Kultur das Messer in den Rücken, mit dem sie eigentlich die andere abstechen wollten. Techniken wie das Einkochen von Obst und Gemüse oder das Verarbeiten von Eingeweiden gehen verloren, ganze Geschmacksrichtungen der deutschen Küche sterben aus, beispielsweise die so charakteristische Mischung aus Umami, sauer und süß, die die Älteren noch aus Gerichten wie dem Rheinischen Sauerbraten, den Königsberger Klopsen oder der Berliner Leber kennen.

Als begeisterte Besitzerin antiquarischer Kochbücher kann ich jedenfalls bestätigen, dass in allen Ecken und Enden Deutschlands bis zum Zweiten Weltkrieg zahlreiche Rezepte verbreitet waren, die heute kaum noch zuzubereiten sind – es sei denn, man kauft die Zutaten in einem türkischen Supermarkt.