Mythenjagd (7): Tierversuche sind überflüssig

Wissenschaftler fügen Tieren Leid zu, um Menschen künftiges Leid zu ersparen. Tierrechtler kritisieren dies als speziesistische Grausamkeit, die noch dazu keinen echten wissenschaftlichen Zweck erfülle. Doch Tierversuche sind für den medizinischen Fortschritt bisher noch unersetzlich.

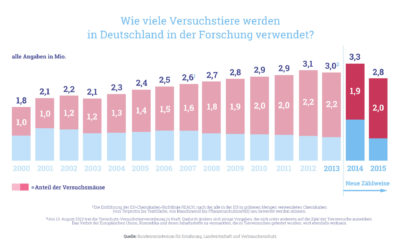

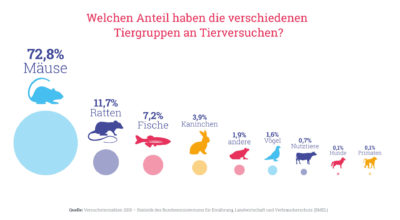

Kaninchen mit zugequollenen, blutunterlaufenen Augen, in eisernen Haltevorrichtungen fixierte Affen – solche Bilder werden häufig von Tierrechtsorganisationen verwendet, um Tierversuche anzuprangern. Der Realität in deutschen Forschungsinstituten entsprechen sie nicht. Tierversuche in der Kosmetik, für die häufig Kaninchen eingesetzt wurden, sind schon lange verboten. Seit 2013 dürfen innerhalb der EU überhaupt keine Kosmetika mehr verkauft werden, die an Tieren getestet wurden. Versuche an Menschenaffen wurden in Deutschland seit 1991 nicht mehr durchgeführt. 2015 waren mehr als 84 Prozent der 2,8 Millionen eingesetzten Tiere Nager wie Mäuse und Ratten. Weitere sieben Prozent waren Fische.

Grafiken: „Tierversuche verstehen“

Dennoch bleiben Millionen von Tieren, denen im Zuge wissenschaftlicher Forschung Leid zugeführt wird und die zum Teil ihr Leben in einem Forschungsinstitut beenden. Ist dieses Leid moralisch zu vertreten?

Nein, sagen viele Tierschützer. Die Versuche seien überflüssig und grausam. Die Ergebnisse seien grundsätzlich nicht auf den Menschen übertragbar. Außerdem gebe es Alternativen, die kein Tierleid produzieren. Stimmt das?

Alternativen können nicht alle Tierversuche ersetzen

In einigen Fällen durchaus. So lassen sich aus Zellproben von Menschen oder Tieren Kulturen züchten, an denen beispielsweise einzelne Stoffwechselfunktionen untersucht werden können. Auch Computersimulationen können Tierversuche ersetzen. Am Braunschweiger Zentrum für Systembiologie (BRICS) arbeiten Biologen, Ingenieure, Mathematiker und Informatiker zusammen, um Computermodelle für biologische Systeme zu erstellen. „Wenn man biologische Prozesse vorhersagen kann, muss man sie nicht mehr jedes Mal testen“, erklärt BRICS-Sprecher Professor Dieter Jahn.

Einzelne Organ- und Zellfunktionen sind so bereits „in-silico“ simulierbar. Wann immer möglich, werden solche Alternativen auch angewendet. Schon jetzt gibt das Tierschutzgesetz vor, dass Tierversuche nur dann durchgeführt werden dürfen, wenn es keine Alternative dazu gibt (§ 7a (2) 2.). Darüber hinaus sind Tierversuche teuer und aufwändig. Und sie müssen ein zeitraubendes Genehmigungsverfahren durchlaufen.

Doch trotz aller Fortschritte sind Tierversuche noch immer nicht flächendeckend durch Alternativen ersetzbar. So können Substanzen zwar in Zellkulturen auf ihre direkte Giftigkeit geprüft werden, nicht jedoch, ob daraus bei der Verstoffwechselung im Organismus womöglich weitere giftige Substanzen entstehen. Und von einem realistischen Modell des kompletten Stoffwechsels sind Computersimulationen noch weit entfernt.

Darüber hinaus dienen manche Tierversuche dem Wohl von Tieren selbst, etwa bei der Ausbildung von Tierärzten oder der Erprobung neuer veterinärmedizinischer Therapien. „Die Veterinärmedizin kann auf Tierversuche nicht verzichten“, sagt deshalb Professor Manfred Kietzmann von der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover.

Die Maus ist ein besseres Modell für den Menschen als der Mensch

Auch Klaus Schughart bezweifelt, dass Tierversuche in naher Zukunft vollständig ersetzt werden können. Am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) in Braunschweig erforscht er an Mäusen das Grippe-Virus Influenza. Und er weist die häufig geäußerte Kritik zurück, dass Mäuse kein gutes Modell für den Menschen seien: „Die Biologie von Mensch und Maus ist sehr ähnlich. 99 Prozent des Erbguts sind identisch“.

Es gebe bisher kein besseres Modell, sagt Schughart. „Der Mensch selbst ist kein gutes Modell für menschliche Erkrankungen.“ Denn bei Menschen gebe es viel zu viele unkontrollierbare Variablen, von der Ernährung über den Lebensstil bis zur genetischen Ausstattung.

Bei Mäusen hingegen lassen sich Stämme von genetisch identischen Klonen vergleichen, was es ermöglicht, den Einfluss einzelner Gene zu bestimmen. Entsprechend hat die Zahl der Versuche mit genetisch veränderten Mäusen und Ratten in den vergangenen Jahren zugenommen. Mittels moderner gentechnischer Verfahren lassen sich einzelne Gene, die im Erbgut von Maus und Mensch vorkommen, ausschalten. Solange die Funktion dieser Gene nicht bekannt ist, kann ihr Ausfall auch nicht am Computer simuliert werden.

Bei seiner Forschung am HZI untersucht Schughart unter anderem, warum unterschiedliche Mäusestämme unterschiedlich auf eine Influenza-Infektion reagieren. Manche erholen sich überraschend schnell, andere überhaupt nicht. Dem Infektionsforscher gelang es, die genetische Ursache für die Resistenz gegen das Virus zu identifizieren.

Auslöser seiner Forschung waren Studien an Zellkulturen. Die hatten ergeben, dass vier verschiedene Gene für die Anfälligkeit für das Virus H1N1 verantwortlich sind. Doch im Maus-Modell stellte sich heraus, dass nur bei einem dieser Gene die Abschaltung zu einer Resistenz führt, erklärt Schughart. Das Experiment in der Petrischale war also eine wichtige Ergänzung, aber kein Ersatz für den Tierversuch.

Schugharts Arbeit am HZI ist Grundlagenforschung. Doch die daraus gewonnenen Erkenntnisse könnten später einmal für die Entwicklung von Therapien und Medikamenten genutzt werden. So wäre es laut Schughart denkbar, nach einem Wirkstoff zu suchen, der das von ihm erforschte Gen hemmt und dadurch eine Influenza-Resistenz erzeugt. Auch das Fazit des Infektionsforschers fällt eindeutig aus: „Tierversuche leisten einen essenziellen Beitrag zum Verständnis der biologischen Grundlagen menschlicher Erkrankungen und zur Entwicklung von Therapien.“

Tierversuche sind rechtlich strikt geregelt

Das bestätigt auch Dr. Marina Pilz, die als Fachärztin für Versuchstierkunde am HZI als Tierschutzbeauftragte arbeitet. „Leider ist es nicht möglich, eine komplexe Immunantwort zu untersuchen, bei der immer viele verschiedene Zellen aus unterschiedlichen Organen zusammen einen Erreger bekämpfen, ohne den gesamten Organismus, also ohne das Tier, zu untersuchen“, stellt sie fest. Das gilt zumindest, bis es den Bio-Informatikern am BRICS oder anderswo gelingt, realistische Modelle am Computer zu entwerfen. Doch dafür müssen diese mit Daten aus Tierversuchen gefüttert werden.

Die meisten Wissenschaftler würden sicher gern auf Tierversuche verzichten, wenn dies möglich wäre. EU-weit gilt das „3R-Prinzip“: Replacement, Reduction, Refinement. So werden Maßnahmen bezeichnet, die geeignet sind, Tierleiden zu vermeiden oder wenigstens zu vermindern oder die Tiere durch verbesserte Haltung und Behandlung zu entlasten. Das Konzept hat Eingang in die deutsche und europäische Gesetzgebung gefunden.

Überhaupt ist der Einsatz von Tieren in der Forschung strikt geregelt, weit strenger als etwa in der Nutztierhaltung. Jeder Eingriff zu Forschungszwecken, der mit mehr Leid verbunden sein könnte als ein Einstich mit einer Injektionsnadel, gilt als genehmigungspflichtiger Tierversuch. Dazu zählen auch Schwanzspitzenbiopsien von Mäusen, die für die Ermittlung des Genotyps notwendig sind. Selbst das Bestücken von Wildtieren mit Funksendern, um ihre Wanderbewegungen nachzuverfolgen, ist ein genehmigungspflichtiger Tierversuch.

Leid zufügen, um Leid zu mindern – ein moralisches Dilemma

Der Philosoph Professor Jörg Luy vom Institut für Tierschutz und Tierverhalten der FU Berlin nennt das ganze Thema ein moralisches Dilemma: Die goldene Regel, niemandem zuzufügen, was man selbst nicht zugefügt bekommen möchte, stoße auf das Problem des Therapienotstands. Die radikale Ablehnung von Tierversuchen birgt somit in sich das ethische Problem, dass das Unterlassen von Forschung zu Leid bei kranken Menschen führt.

Tierversuche bewegten sich in diesem Spannungsfeld, ihre Verhältnismäßigkeit müsse daher stets geprüft werden, fordert Luy. Doch auch der Ethiker stellt am Ende klar: „Wer Tierversuche per se ablehnt, muss akzeptieren, dass es ohne sie vorerst keinen medizinischen Fortschritt mehr gibt.“

Das Dilemma ist also nie ganz aufzulösen. Vor allem nicht durch die einfache Leugnung des Nutzens von Tierversuchen. „Fortschritte in der Medizin sind untrennbar mit Grundlagenforschung und dem Einsatz von Tierversuchen verbunden“, heißt es in einer Broschüre der Deutsche Forschungsgemeinschaft und der Max-Planck-Gesellschaft über Tierversuche. Seit einigen Monaten bemüht sich daher die Allianz der Wissenschaftsorganisationen in Deutschland darum, Sinn und Zweck von Tierversuchen auf der Seite „Tierversuche verstehen“ transparent und allgemeinverständlich zu erklären.

Selbst wenn der Nutzen einzelner Experimente für die Heilung von Krankheiten nicht gleich erkennbar sein mag, so kann das Leid von Tieren in der Forschung doch am Ende das Leid von Menschen lindern. Das zeigt die Geschichte der Medizin: Millionen von Diabetikern verdanken ihr Leben der Entdeckung und der Gewinnung von Insulin aus tierischen Bauchspeicheldrüsen. Antibiotika, Immunologie, Transplantationsmedizin, Stammzellenforschung – auf all diesen Gebieten wurden Nobelpreise für Entdeckungen vergeben, die auf Tierversuche zurückgingen.

Fundamentalkritiker mögen von unmoralischem „Speziesismus“ sprechen, wenn menschliches Leid über Tierleid gestellt wird. Doch wer Tierversuche pauschal ablehnt, muss umgekehrt für die unterlassene Suche nach neuen Therapien geradestehen.

Wer tatsächlich unnötiges Tierleid vermeiden will, kann an anderer Stelle weit mehr erreichen als bei den bereits streng regulierten Tierversuchen. Weniger als 0,3 Prozent der in Deutschland getöteten Tiere sterben für die Wissenschaft. Ein tierliebender Hundebesitzer sollte wissen, dass jährlich um ein Vielfaches mehr Tiere für Tierfutter sterben als für die Forschung.

[hr gap=“3″]

Bio bedeutet ungespritzt. Kernreaktoren können explodieren. Kuba hat ein vorbildliches Gesundheitssystem. Der Körper kann entschlackt werden. Die Meere sind überfischt. Wassersparen schont die Umwelt. In unregelmäßigen Abständen begibt sich Johannes Kaufmann hier auf Mythenjagd. Themenvorschläge werden gern entgegengenommen.

Sämtliche Mythenjagd-Beiträge finden sich hier.